网站首页 >> 2025 SIS 展示 >> 曹芝兰,李宗荣:评闫学杉院士的著作《信息

2025 SIS 展示

曹芝兰,李宗荣:评闫学杉院士的著作《信息科学:概念、体系与展望》

评闫学杉院士的著作《信息科学:概念、体系与展望》

曹芝兰1,李宗荣 2

1湖北大学计算机与信息工程学院

2 武汉市华光信息科学研究院

摘 要:本文介绍闫学杉“院士”头衔的来由,说明他在2005年前后在中国信息科学研究中所发挥的重要作用,以及对于李宗荣、田爱景等中国信息科学研究“南方团队”的支持和帮助,同时揭示出“北方团队”马蔼乃、苗东升等的短板。闫学杉在他85万字的著作中故意只字不提李宗荣的理论信息学成果,精心编造关于2010年北京信息科学会议(FIS 2010)的“伪史”,目的都是抹杀李宗荣的成果和工作。因为意见不合,就把学术研究成果的“综述”作为打击对方的“武器”,实在有违“学术道德”和知识分子的良心。在中国的信息科学研究者有可能实现“0→1”的突破,终结美西方2300年来主导科学与哲学主流的历史,实现从“言必称希腊”到“言必称中国”的转变,我们梳理中国信息科学研究者的世界观方法论和学术风气,是必要的、有益的。

关键字:《信息科学:概念、体系与展望》,国际信息研究科学院,院士,伪史,学术道德

第一作者简介

第一作者简介

曹芝兰,女, 1971年5月出生,中共党员,湖北大学计算机与信息工程学院讲师。1990年9月考入湖北大学计算机软件专业,后进入系统分析与集成硕士点,2004年6月获得硕士学位。1994年7月至今在湖北大学工作。负责主编科学出版社等的教材《网络平台大学计算机信息技术》,《C语言程序设计》等。主持高校《C语言程序设计》课程思政的教学研究与实践等。《Visual FoxPro程序设计》获第六届全国多媒体课件大赛高教理科组优秀奖。2009年获得湖北大学优秀教学成果一等奖。

一、引 言

2023年8月,在北京召开的国际信息研究会议上,会议主席,国际信息研究学会主席及其中国分会主席,北京邮电大学教授钟义信,主持成立了“国际信息研究科学院”,聘请了8名中国学者做“院士”,当然包含钟义信自己和他的一批“自己人”。起初,闫学杉没有进入院士名单,便大发雷霆,拂袖而去。钟义信见状,增补了闫学杉为院士。我们以为,在学术的意义上,闫学杉比另外8个院士,做的工作可能都多。而且,2016年闫学杉院士出版了他的著作《信息科学:概念、体系与展望》(简称《信息》)。本文的目标,就是评述闫院士的这本书。

闫学杉院士是北京大学信息管理学院的老师。在北京大学与马蔼乃、冯国瑞等合作,联络中国人民大学苗东升、北京师范大学姜璐等老师,开展信息科学交叉研究,举办讲座,编印研究通讯,在国内的信息科学研究中起到非常重要的作用。2005年,姜璐、马蔼乃、苗东升、闫学杉主办“信息科学交叉研究研讨会”,李宗荣作为组织委员会副主任,参与了会议的筹备与召开,等等。

在2005年前后,中国学者关于信息科学研究处于南北分治的状况。中国人民大学苗东升老师曾经笑着称这两个学术片区为“南北朝”。北方学者由马蔼乃、苗东升等组织,南方学者由李宗荣、田爱景等组织。北方的学者中甚至还包含了钱学森研究团队的若干成员,如姜璐、朱照宣等,他们都擅长钱学森的“数学-物理”思想方法,因此受限。南方团队的学者基本上都是计算机专业的科班,熟知通信、控制、计算和人工智能的理论和技术,比如李跃新等还申请获得数据处理与人工智能的专利。2002-2004年,李宗荣在华中科技大学攻读理学博士学位,组织了跨学科的研讨会,编写印发了10多期内部通讯,完成博士学位论文《理论信息学:概念、原理与方法》,并且发出通知,将于2005年在华中科技大学召开全国信息科学会议。苗东升主动提出,北京大学朱照宣等老教授不便远赴武汉参会,建议把会议放在北京召开。李宗荣同意了,并且接受姜璐老师的邀请,2005年到北京师范大学为研究生开设“理论信息学”选修课(2学分),同时参加筹备和召开上述信息科学交叉研究研讨会。

二、闫学杉的《信息》完全没有提及李宗荣创立的理论信息学

2016年国际信息研究学会中国分会在北京大学成立。在这个成立会上,信息管理系闫学杉的新作《信息》 [1]作为会议资料发出。苗东升在会后写出的文章《中国信息研究的新路标》中称,“本书选择的是一种世界性和世纪性难题”,“757篇文献,包括300多篇外文文献,涉及多数发达国家学界,涉猎学科难以计数,查询、解读、评析”,“以信息命名的学科已有215门,几乎涉及人类知识所有领域,摸清基本情况,梳理学科体系”,“仅此 3点,没有‘一种宗教般的意志和初恋般的赤诚去满怀激情地工作’者,免谈。”

我们认为,即使上述表达符合事实,也不能证明《信息》就是一本较好的信息科学论著。如果说,《信息》是一个“中国信息科学研究的新路标”,那么这个“路标”所起到的“指引”作用,可能是“负面”的。第一,作者提倡“唯物主义信息科学”,它本身是一个矛盾的术语,就像“程序性自发生成”。第二,在中国,已经建立了一个新兴的信息科学知识体系,作者视而不见,却称其“近期不可能出现”。第三,作者综述时的材料是有选择性的,没有“实事求是”。第四,作者在综述时选择性地编造了学术“伪史”。

在上述的“成立会”上,苗东升本人在他的发言稿中提出,中国学者关于信息科学的研究成果中包含“李宗荣的理论信息学”。李宗荣看到该文稿之后,专门打电话给苗老师,感谢他肯定“理论信息学”。苗老师说:“不用谢,实事求是嘛!”可是,在85万字的《信息》中却竟然没有“实事求是”地陈述这个“事实”。其中,完全没有关于“理论信息学”的只言片语。在《信息》的“姓名索引”10多位李姓作者中没有“李宗荣”。闫学杉作为北京大学教授,国际信息学会的第一、二、三届副主席,不应当如此“综述”信息科学的发展过程。

闫学杉的这本综述,第一,结论错;第二,材料错。作为信息科学“基础理论”的“理论信息学”,综述者竟然没有看见;理论信息学包含的关于整个信息科学知识体系的“1+4+3”的框架结构,也没有看见;国内外学者关于工具信息学和领域信息学大量的学科建设,比如专著《社会信息学导论》等,科技情报专业的科班,综述者竟然没有看见!2016年《信息》这个“路标”的指引,究竟是否是“负面”导向,由它的读者去鉴别。

三、《信息》编制第四届国际信息科学会议伪史以及FIS 2010的真实情况

(一)在会议的筹备、会议的过程、会议的成果三个方面,作者用“谎言”欺骗读者。

在《信息》第15章第六节“北京:第四届国际信息科学基础大会”(P549-552)中,作者编造了一个关于这次国际会议(简称“FIS 2010”)的“伪史”。作者用“谎言”误导读者,让他们产生关于FIS 2010的会议筹备、会议过程、会议成果的错误印象。

第一,关于会议的筹备。该部分共计2500多字,作者用了1000字介绍钟义信的《信息科学原理》,马霭乃、冯国瑞、闫学杉等人的“研讨班”,以及2005年北京师范大学的研讨会。这些与FIS 2010的筹备工作,几乎没有一点关系,作者的文字“跑题”了。给读者造成的印象是“钟义信”、“闫学杉”在会议之前,做了很多研究工作,表明已经形成一个“重要学术团体(中国的信息科学家团队)”。

第二,关于会议的过程。作者用400多字简介了会议的参加者、论文,以及论文的发表等。作者批评“论文总体质量不尽如人意”,还举例说明了。但是作者没有介绍会议的“过程”,作者的文字又“跑题”了。为什么作者无法介绍过程?因为他最后没有参加这个会议。但是,“闫学杉”本来的身份是“FIS 2010程序委员会第三主席”,他来自“中国北京大学信息管理系”,是“华中科技大学社会信息科学研究中心副主任,副教授”。在秘书处2010/06/18起草的文件《FIS 2010第二次通知》中,他自己在“FIS 2010的主办与承办”下面添加了“会议的协办单位:北京大学信息管理系”。而何华灿在闫学杉的添加之后说:“按照欧阳老师意见修改,都是主办单位。如果闫学杉老师同意留下,应该增加北京大学信息管理系一起主办。”为何闫学杉最后没有“留下”、参加会议,下面细说。

第三,关于会议的成果。作者用880字介绍,他仍然给出了“客气的评价”;会议之后成立了一个“国际信息学学会”,钟义信是“荣誉主席”,俄罗斯科林为“主席”,欧阳康为“卸任主席”,闫学杉为“副主席”,……。最后,作者说:“一个信息科学家学术团体的出现,可能是这次北京会议最重要的一个成果。”这样尽管作者没有介绍FIS 2010的筹备和经过,但是作者却告诉读者:会议之后,闫学杉当上了“副主席”,才是“最重要的一个成果”。这里,第三次欺骗读者。

(二)在2011年,由Wolfgang、李宗荣、Patro、欧阳康合作公布FIS 2010成果

这里,逐步揭示闫学杉为FIS 2010编造的“伪史”所要掩盖的“真史”,是什么样子的。

在开放电子杂志TripleC 2011年第9卷第2期上,由Wolfgang、李宗荣、Patro、欧阳康四位作者联合署名,以一篇“导言”的形式,公布FIS 2010的成果,包含31篇论文。闫学杉承认,这四位是“会议的组织者”。言下之义是,他的《信息》一书极力抬高的“钟义信”与“闫学杉”,根本不是FIS 2010的“组织者”。该导言的题目是《Triple-C特刊编者按:建立一门新的信息科学——第四届国际信息科学基础大会文集(北京,2010年8月21-24日)》[2]。

导言的第一作者,wolfgang hofkirchner,美国华盛顿信息科学研究所董事会成员;奥地利维也纳信息统一理论研究小组;奥地利维也纳系统科学Bertalanffy研究中心主席。李宗荣:中国武汉华中科技大学社会信息科学研究所(SISI)副主任。Pedro C.Marijuan:西班牙萨拉戈萨科学健康所生物信息小组;信息科学基金会董事。欧阳康:中国武汉华中科技大学社会信息科学研究所(SISI)主任。在导言中不便介绍的事实是:李宗荣不仅是欧阳康的直接“下级”,而且是欧阳康的在读“博士生”;换言之,欧阳康是他的“上级”和“老师”;而且欧阳康是会议的“金主”(出资者),更是在任华中科技大学党委副书记。按照中国学术界的思维模式,显然“欧阳康”应当排在第二位,“李宗荣”应当排在第四位。这样一种“倒装”,Wolfgang有充分的理由,欧阳康也不能有反对意见。为什么?因为FIS 2010的发起、筹备、召开以及善后,都是李宗荣“配合”与“支持”Wolfgang的负责和领导之下做的。当然,在名义上,FIS 2010的会议“主席”是欧阳康,Wolfgang和Pedro。而且,这三位成为了国际信息学会的“创始主席”,闫学杉故意地没有说。

该导言的第二段称:“2010年初,经武汉市华中科技大学(HUST)社会信息科学研究所(SISI)副主任李宗荣首先提出,华盛顿信息科学研究所(SciI)的委员会成员Wolfgang Hofkirchner,以及来自信息科学基金会董事会(FIS)的Pedro C. Marijuán同意以“迈向一个新的信息科学”为口号举办第一届科学会议。SISI承担了主人翁的角色……。作为第四届信息科学基础的国际会议(FIS 2010),它延续了FIS会议系列(马德里1994,维也纳1996,巴黎2005)。这句话简略的表达为:李宗荣提出举办第一届科学会议(FIS 2010),并担任的“秘书长”,获得Wolfgang和Pedro同意,SISI承担了主人翁的角色。可惜,闫学杉在他的《信息》中说:“在其他一些意外因素的作用下,第四届国际信息科学基础大会于2010年8月在北京仓促举行。”这种“意外因素”,在“导言”里说得非常清楚,闫学杉看见了,但是不愿意承认和表述出来。而且,闫学杉本人就是FIS 2010程序委员会第三位“主席”,明明是他自己的“意内因素”,怎么是“意外”的呢?北京大学教授做学问,不能这样“随心所欲”地乱说。

(三)召开FIS 2010之前经过了长时间的充分的准备,会议开得很成功

闫学杉说,FIS 2010是“仓促举行”,实际上是经过了两年多的酝酿,策划,筹备,实施,结题。

李宗荣完成了“理论信息学”的博士论文和“信息科学世界观”的博后报告,之后联系Wolfgang。因为他首先提出召开国际信息科学基础大会的建议,负责操办了第一、二、三次会议,编著了会议文集,而且提出了建立“统一信息理论”(UTI)的任务。

为了召开FIS 2010,李宗荣联系中国科学技术出版社出版《理论信息学概论》,而且翻译出来英文版,邀请Wolfgang为这本书写出“序言”。Wolfgang在序言中说:

我很高兴地接受邀请,为这本书写一个序言。这本书不仅对信息学的理论基础作出了杰出的贡献,而且,更为重要的是,它将成为在世界范围内信息科学发展的一个里程碑。

……在这个前进方向上,中国武汉华中科技大学社会信息科学研究中心,肯定地属于已经获得最多成果的单位之列。现在摆在读者面前的这本书,提供了该方向上研究主题的一个引导性的概论,甚至成为了中国大学的一门教学课程。[3]

此外,导言还专门介绍了中国武汉华中科技大学SISI的相关活动,这些都是研究中心副主任李宗荣详细策划,取得了预想的成果。Wolfgang说:SISI成立于2006年,它是一个跨地区,跨联盟,跨学科的进行信息科学理论研究的组织。近年来,它举办了一些座谈会和工作坊,接受并授予了20个社会信息科学领域的研究项目,这些项目由国内数十个学者在武汉市华中科技大学名为“科学进步和人文精神”的国际哲学和社会科学创新基地的支持下提出。此外,它也积极关心在中国所谓的“理论信息学和社会信息问题”。

关于会议的总体评价,导言说:

80位作者做出了贡献,45位来自中国,35位来自国外。63位参加了这次会议,34位来自中国,29位来自国外。

……

因此,我们可以说这次会议非常成功。它在这个领域的发展中树立了一个里程碑。[4]

闫学杉没有参加讨论,他不知道关于成立ISIS的《倡议书》正是李宗荣于2010年07月20日以FIS 2010秘书处的名义起草的。它题为《“全世界信息科学家联合起来!”——建议成立“国际信息科学学会”(ISIS)》。其中,提出了基本思路,组织框架,等。限于篇幅,略去。

(四)闫学杉沽名钓誉,故意混淆国际学会的两种管理方式

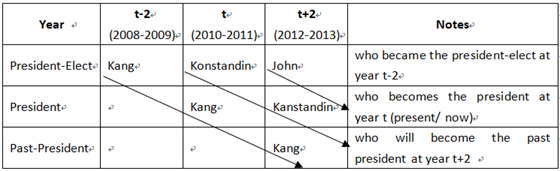

国际学会存在两种管理方式,一种是日常的常设的理事会(董事会)管理,由理事长(董事会)主席、副主席领导,另一种是两年一度的国际信息会议,由会议主席负责,每一届会议还有前任(卸任)主席和下任主席(当选主席)。每一个会议主席,都要经历三种身份的转变:当选主席→主席→卸任主席。下面,是Wolfgang说明这种“会议主席”三种身份的“转变”。以Kang(欧阳康)为例,他在2008年会议上是“当选主席”,2010年会议上是“主席”,在2013年会议上是“卸任主席”。在图1中有三条从左上向右下的“箭头线”,其中最长的一条箭头线,就说明这样三种身份转变的情况。到了2013年,欧阳康是“卸任主席”,Kanstandin(科林)是“会议主席”,John(约翰)是“当选主席”。

图1 Wolfgang绘出的当选主席、主席、卸任主席图

在常设的董事会里有“主席”、“副主席”的称谓,在每次会议的领导者里有“当选主席”、“主席”、“卸任主席”的称谓。而且,FIS 2010之后,该次会议的三位“共同主席”自然地成为新成立的国际学会的“创始主席”,即欧阳康,Pedro和Wolfgang。就没有所谓的“荣誉主席”的说法。

闫学杉也没有参加2013年在莫斯科召开的第五次国际信息会议,不知道该次会议上的“当选主席”。他在2016年的这本书里,故意将两(三)年一度的会议管理与学会理事会的日常管理,这样两个不同结构、人员和功能的方式混合陈述,而且对事实进行剪裁,捏造没有的事实,故意给读者造成错误的印象。这其中,“钟义信”是整个“领导团队”的“荣誉主席”,“闫学杉”是领导团队的“副主席”。[5] 其实,第一任理事会中包含“李宗荣”,是参与国际学会“创始”的“副主席”;闫学杉装着不知道,见图2。

图2 国际信息科学学会第一届理事会成员的头像

在图2中,Wolfgang在从上向下第2排、从左至右第一位,李宗荣在第4排第1位,Pedro在第4排第2位,欧阳康在第1排第2位。闫学杉在第3排第2位,作为“荣誉主席”的钟义信在什么位置?认识钟义信的朋友不妨找找。这个事实,已经成为“历史”了,无论闫学杉承认不承认,都不起作用。实际上,在所有的会议管理机构中,没有一个场合里“闫学杉”是“副主席”。而在成立这个“学会”和“领导团队的”的FIS 2010 中,确立了三个“创始主席”的事实,闫学杉不说。如此编造“伪史”,欺骗读者,这样,既不会为北京大学带来特别荣光,更不能显示闫学杉本人的卓越。

(五)闫学杉竭力捣乱,试图“搞黄”FIS 2010而不成,退出了会议

闫学杉在FIS 2010中的“表现”是“捣乱”,“失败”。整个FIS 2010的相关筹备、召开及善后,由李宗荣以“秘书长”的身份全部承担。而且,最初的安排,程序委员会的“主席”是李宗荣,闫学杉不服,他应当是第一主席,因为他来自“北京大学”。为了安抚闫学杉的情绪,削弱李宗荣的影响,钟义信解散李宗荣负责的“程序委员会”,派英语听说读写不过关的人当程委会第一主席,李宗荣降为第二主席,增补闫学杉为第三主席。问题在于,闫学杉的目的是把FIS 2010“搞黄”、让它开不成,他不只是要这样一个“副手”的“位置”而已。所以,无论欧阳康等如何“挽留”,闫学杉依然“退出”FIS 2010的筹备和管理工作。

五、关于北方信息科学研究中的悲观主义和不能升华的原因分析

在很长的时间里,闫学杉完全不能接受南方学者在信息科学基础研究方面走在前面的事实。特别是在他与钟义信联手,获得国际信息研究学会和中国分会的学术组织权利之后,更加认为,南方的成果只是“微弱的声音”,成不了气候。所以,他装着没有看到李宗荣的理论信息学,更加不承认整个信息科学的建立和发展的关键就是基础理论,而且他多次说明,国内外的计算机学科的学者都没有研究信息科学的基础理论。正是由于北方学者的“数学-物理”方法误导信息科学的研究,北方学者的研究停留在信息科学“交叉研究”的阶段,不能升华,甚至产生关于建立统一信息科学理论的悲观主义情绪。

为了中国信息科学的建立和发展,在信息科学领域实现“0 → 1”的突破,我们别无选择,只有批评钟义信的全信息概念和广义信息论冒充信息科学,以及闫学杉缺乏学术道德规范的关于国内外信息科学研究过程的“综述”。不塞不流,不止不行;大破大立,边破边立。这就是中国信息科学研究者未来的基本走向。

参考文献

[1] 闫学杉. 信息科学:概念、体系与展望. 北京:科学出版社,2016;第659-666页.

[2] Wolfgang、李宗荣、Pedro、欧阳康. Triple-C特刊编者按:建立一门新的信息科学——第四届国际信息科学基础大会文集(北京,2010年8月21-24日). 见:http://www.triple-c.at/index.php/TripleC/issue/view/22[2013-4-14]。

[3] 李宗荣. 理论信息学概论. (序言1). 北京:中国科学技术出版社,2010年,第1页。

[4] Wolfgang、李宗荣、Pedro、欧阳康. Triple-C特刊编者按:建立一门新的信息科学——第四届国际信息科学基础大会文集(北京,2010年8月21-24日). 见:http://www.triple-c.at/index.php/TripleC/issue/view/22[2013-4-14]

[5] 闫学杉. 信息科学:概念、体系与展望. 北京:科学出版社,2016;第551-552页.