网站首页 >> 2025 SIS 展示 >> 李宗荣,严炜:评邬焜院士的信息“间接存在

2025 SIS 展示

李宗荣,严 炜:评邬焜院士的信息“间接存在”与“信息虚在论”

评邬焜院士的信息“间接存在”与“信息虚在论”

李宗荣1,严 炜2

1 武汉市华光信息科学研究院

2 华中科技大学

摘 要:邬焜院士关于信息是“间接存在”,是“虚在”,是“不实在”的观念和理论,直接阻难中国学者建立信息科学的努力。李宗荣用亚里士多德证明“物质实在论”的方法证明了“信息实在论”。这样,“物质一元论”和“信息虚在论”就陷入崩溃局面。本文的目标是揭示这种“崩溃”的信息过程。我们希望邬焜院士与时俱进,接受“信息实在”的现实。看看您自己的著作和文章,您的博士硕士们的论文,还有您的许多首诗作,它们都是“虚在”吗?“信息虚在论”是个“全称命题”,有这些“反例”,难道还不能够推翻您的结论吗?我们且不说,人类如果没有文化,就和猪狗们属于一类了,哪里还有教授、博导、院士?

关键字:信息虚在论,信息间接存在,信息实在论,言必称希腊,言必称中国

第一作者简介

第一作者简介

李宗荣,男,湖北省荆门人;1947年1月生;湖北大学计算机与信息工程学院退休教授,武汉市华光信息科学研究院研究员;1964-1970年就读于武汉大学数学系,2002年考入华中科技大学攻读理学博士学位,2004年攻读哲学博士学位,2007年赴加拿大麦吉尔大学哲学系做博士后研究。获得国家自然科学基金,卫生部、湖北省的科学研究项目;出版《医学计算机基础》、《信息心理学背景、精要及应用》、《理论信息学概论》等著作;发表论文一百篇。

一、引 言

2023年8月,在北京召开的国际信息研究会议上,会议主席,国际信息研究学会主席及其中国分会主席,北京邮电大学教授钟义信,主持成立了“国际信息研究科学院”,聘请了8名中国学者做“院士”,当然包含钟义信自己和他的一批“自己人”,邬焜教授是其中之一。在当上“院士”之后,邬焜所在的微信群里,欢呼雀跃,热烈庆祝;邬焜和钟义信等在他们酒会上的热闹场面,在群友们之间广泛传播;李宗荣等深受感染。

在钟义信通过抄袭、剽窃、误读、错用等手段提出和建立“全信息”理论,以及用“广义信息论”冒充“信息科学”,欺骗和误导中国信息科学研究者的时候,邬焜是他的紧密合作者。钟义信主张,信息科学的哲学基础是“辩证唯物论”,邬焜提出信息是“间接地存在”,是“虚在”、“不实在”;既然信息科学不能建立起来,那么就只有照搬自然科学的世界观方法论,“数学-物理方法”就成为钟义信的《信息科学原理》1-5版和《信息科学教程》中的“数量化”信息的语法、语义和语用,以及“公式化”过程的理论依据。钟义信和邬焜之间的观念和理论,相辅相成,相得益彰。本文的目标,就是评述邬焜院士提出的信息“间接存在”和他的“信息虚在论”。

二、邬焜被宣传材料称之为“信息哲学第一人”

邬焜老师到其他单位去演讲,宣传材料总是要介绍,邬焜是“信息哲学第一人”。实际上,邬焜首先提出信息“虚在”观点,是名副其实的“信息虚在论第一人”,在2005年出版《信息哲学----理论、体系、方法》(简称《信息哲学》),70万字。在客观效果上,这本《信息哲学》保卫“物质一元论”,20年来阻难信息科学的建立。但是,却又借用“辩证法”的名号,把“物质”的“单重存在”装扮成“双重存在”,讨论物质“实在”与信息“虚在”之间的“双重演化”;甚至主张建立顶天立地的统一的信息科学,要完成信息科学与信息哲学的“统一”,等等。这其中的“虚假”与逻辑矛盾,显而易见。

邬焜老师提出信息“虚在”的观点和理论,在教学中传授他创立的信息哲学,在国内外造成了一定的影响,有不少的追随者。比如,在2023年8月北京国际信息研究峰会上,有的特邀专家介绍他自己认同邬焜关于信息是“水中月,镜中花”的命题,等等。在本书中,我们主要揭示,“信息虚在论”对于“信息科学”的建立起着极大地阻难作用。为了表述的简练,本书有时称具有这等主张的学者为“虚在论者”;因为任何衣食住行着的正常人都不会主张“物质虚在论”,所以很难产生歧义。

有的研究者立意改变“只有信息技术,没有信息科学”的局面。为着从无到有地建立信息科学,被迫做了两件事情:第一,揭示自然科学“科学观”的局限性,纠正传统的“科学划界”标准,讨论信息科学的“科学观”的基本原则。第二,讨论信息到底是“直接存在”还是“间接存在”,是“实在”还是“虚在”,旗帜鲜明地提出“信息实在论”,批评“物质一元论”的世界观和方法论。这些问题涉及信息科学的概念、原理和方法的基本假设和逻辑前提,不能不说。显然,研究者不能在一片沙滩上直接修建信息科学的高楼大厦,必须首先清理地基。在本书文字逻辑自洽的意义上,不能装着没有观念和理论上的人为障碍与巨大困难,希望读者能够理解和谅解。而且,如果读者认同“信息虚在论”,承认信息科学是“伪科学”,那么不仅没有继续研究的必要,选修《信息科学》的课程更是浪费时间。

三、维纳才是信息哲学的开山鼻祖

站在人类思想史的立场上看,开始“信息哲学”研究的“第一人”,是维纳,不是别人。他第一个把“信息”这个概念,同“物质”和“能量”区别开来,构成一个独立的“范畴”,作为“物质世界”之外的“信息世界”的一块“奠基石”。维纳在《控制论》第5章的末尾说:

最后要指出的一点是,一个巨大的计算机,无论是机械装置形式的,或电装置形式的,或是大脑本身,都要浪费掉大量功率,所有这些功率都被废弃掉了,并且都逸散为热。……每个机器操作的能量消耗还是小得几乎可以不计,甚至不能成为机器运转的有效度量。机械大脑不能像初期唯物论者所主张的“如同肝脏分泌胆汁”那样分泌出思想来。信息就是信息,不是物质也不是能量。不承认这一点的唯物论,在今天就不能存在下去。[1]

1948年,维纳认为,计算装置的运转,以消耗能量为代价,生产了“信息”。但是,初期唯物论者称计算机“分泌思想”如同“肝脏分泌胆汁”一样,是错误的。“信息”不是物理意义上的物质和能量,而是计算机和外界“交换”的东西。显然,“信息”是实在的,不是虚在的;是直接的存在,不是间接的存在。当今时代的信息虚在论者,拒绝“信息实在”的观念和命题,显然没有达到维纳信息哲学的水平,哪里还能再产生“信息哲学”的第一人呢?

四、“信息虚在论者”:比“初期唯物论者”退步了

可惜,到了21世纪20年代,信息虚在论者居然认定“信息”仅仅是“物质”的“反映”,信息是“虚在”、“不实在”,是“间接的存在”;这实际上后退到了“初期唯物论者”以下的水平。他们说,

直接存在的世界是物质世界,间接存在的世界是信息世界。由于信息世界是由物质世界在相互作用中派生出来的,所以信息世界便是物质世界的自身显示。正是根据这样的思考,信息哲学把信息定义为:“信息是标志间接存在的哲学范畴,它是物质(直接存在)存在方式和状态的自身显示。”

精神世界作为对客观世界的主观反映,也不具有实在的性质。所以,精神便相应被规定为“主观不实在”或“主观虚在”。由于“客观不实在”和“主观不实在”都具有不实在的性质,所以它们便可以统一归入一个大的世界领域,即“不实在”或“虚在”的世界。[2]

这些虚在论者认为,“精神”和“信息”,是像“水中月”、“镜中花”一样的存在。于是,没有“月”就没有“水中月”,没有“花”就没有“镜中花”;换言之,没有物质就没有信息。既然信息是“虚在”,是“间接的存在”,那么虚在论者的“信息哲学”也只能是海市蜃楼,虚无缥缈的不存在。在这样的“前提”的基础上,能够建立关于“信息”的科学和哲学吗?

赵敦华在介绍黑格尔描述人们最初关于“感性认识”的“知识”时说:

个人意识的最初形式是感性认识,它的对象是个别事物的存在。针对经验主义,黑格尔说,感性认识显得好像是最丰富、甚至是无限丰富的知识,但实际上是最抽象、最贫乏的知识,它只能用简单的语言表达出它是“这个”、在"这里”、是“现在"等关于感性对象的存在的真理。黑格尔把这样的真理称为感性确定性,这是意识的基本形式,是语言所揭示的关于存在的最初的知识。他认为“素朴的实在论”(即经验论的感觉主义)表达的就是感性绝对性。[3]

显然,信息虚在论的提出者和追随者的认识仅仅停留在物质生活的感性认识之上。他们认为:拿在手里能吃的苹果是“直接存在”,头脑里的苹果概念是“间接存在”;并且把这种“感性决定性”的表达,“素朴”的“物质实在论”,作为整个“信息哲学”的基石。他们没有继续前进,即由“感觉”到“知觉”,由“感性”到“知性”,然后再到“理性”。

幼儿园阿姨可以“直接”地给小朋友分“苹果”,她们还可以“直接”地对“苹果”概念进行操作;她们能够训练小朋友“直接”运用概念进行“分类”,即在小朋友吃“苹果”的时候告诉他们,“苹果”与他们吃过的“香蕉”,都是“水果”,而不是像“大白菜”那样是“蔬菜”。常识和常理告诉我们,任何一个心智正常的人都是如此。

五、规定“信息”是“间接存在”,必然把“信息”规定为“不实在”、“虚在”

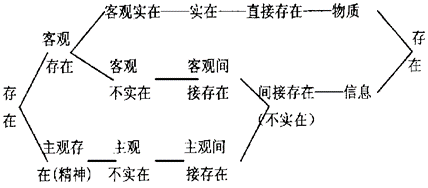

虚在论者在讲述他们的信息哲学的时候,总是首先展示如下的一个图形,介绍他们对存在领域的“新划分”,见图1。

图1 虚在论者关于存在领域的新划分:存在=物质+信息

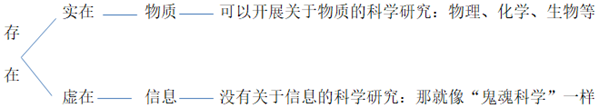

汉语词典告诉我们:“实在”就是“不虚假”,“不实在”就是“虚假”。“虚在”就是“虚构”的在,“虚幻”的在,“虚设”的在,“虚妄”的在,“虚伪”的在,“虚无”的在,“虚造”的在,“虚无缥缈”的在。总之,“虚在”是“以虚假的方式,或说是以不实的方式而存在”。常识和常理告示我们,“鬼魂”、“海市蜃楼”,以及精神病患者的“幻听”、“幻视”、“幻觉”等,都是在,但是它们都是“虚在”,不是实在。于是,虚在论者关于存在领域的“新划分”在实际上就是:

按照中文词典解释,所谓“直接”就是“不经过中间事物的”,与“间接”相对;如直接关系,直接领导,直接阅读外文书籍。所谓“间接”就是“通过第三者发生关系的”,与“直接”相对;如间接传染,间接选举,间接经验。

关于物质和信息,谁是直接的,谁是间接的,必须分而论之:有时候物质直接、信息间接;有时候信息直接、物质间接。我们在植树造林的时候,“树”是“直接”的;在讨论植树造林计划和方案的时候,关于“树”的概念是“直接”的。我们在语文、数学、英语、历史、地理、天文等等的课堂上,“直接”地进行“概念”的操作,不需要“第三者”,甚至不能有“第三者”的“直接存在”。比如,老师在课堂上讲“眼镜蛇”,“老虎”的概念,能够拿出“直接存在”给学生看看吗?所以,笼而统之地、一般地把“物质”定义成“直接存在”,把“信息”定义成“间接存在”,因而信息是“虚在”和“不实在”,这些本身不仅错误、荒唐,而且“直接”地(不是“间接”地)阻难着信息科学的建立。

六、虚在论者关于信息的分类是错误的

在逻辑上,把概念所反映的客观事物的本质,叫做概念的内涵;把概念所反映的那一类事物,叫做外延。于是,任何概念都有它的内涵和外延两个方面。通常,明确一个概念的内涵用“定义”的方法,通过定义揭示概念的本质。如上,我们叙述了虚在论者给信息的定义,他们揭示信息的本质是“间接的存在”,“不实在”,“虚在”。那么,信息的“外延”是什么呢?下面是虚在论者的信息分类。

关于信息的形态我们可以确立三个基本的形态,一个是自在信息的形态,就是客观信息,再一个是自为信息的形态,这是主观把握的信息,再就是再生信息的形态,是被主观所改造、创造出来的信息,这三个基本形态都分别有它的两个形式,这就构成了世界存在的信息世界的三个基本形态的领域。另外还有一个综合形态,这是在人类文化世界中所创造的社会信息的形态,而社会信息本身体现的是三态信息的有机统一。[4]

虚在论者称,尽管“信息”是像鬼魂一样的虚在,但是它却有自己的“形态”。在中文里,所谓形态的词典定义是:“事物的形状或表现”。虚在论者没有告诉我们,信息的“形状”或“表现”是什么。事实上,只有“物质”才有“形状”,信息作为间接地、虚假的、不实在的“在”,没有“形状”可言。“表现”的汉语词典意义是“行为或作风中表现出来的”,给出的例句是“他在工作中的表现很好。”(P130)那么,虚在论者定义的“信息”如何在“工作”、“行为”和“作风”中有自己的“表现”呢?没有什么信息的“表现”可言。

虽然,信息没有“形状”,也没有“表现”,但是虚在论者却能够根据完全不存在的信息的形状和表现,给信息分类。虚在论者说,按照信息的“形态”进行分类,它有三个“基本形态”(自在信息,自为信息与再生信息),一个“综合形态”(社会信息)。

“分类”作为概念的“划分”,其规则是:第一,划分后各概念的外延的总和,应当与被划分的概念的外延相等;第二,在每一次划分时,应当用同一个划分标准。我们看虚在论者的划分,第一,“自在”、“自为”来自黑格尔的术语,人家还有“自在自为”,被虚在论者丢掉了。第二,“再生”信息,不是在“自为”的过程中“改造、创造”出来的吗?它属于“自为信息”了,不能独立存在。第三,用“社会”信息来“综合”三者,那么“自然”信息到哪里去了?自然信息属于“自在”、“自为”、“再生”,还是“社会”?第四,在分类中有一种“两分法”,即把属概念的外延分为两个互相矛盾的种概念;比如,“主观”与“客观”,“自然”与“社会”等;虚在论者在同一个分类中,同时地使用了几个两分法。第五,在如此浩荡的分类之下,“信息”还是前面的“定义”中说的那种间接的、不实在的、“虚假的”存在吗?这里,我们很难认为,虚在论者的信息分类是具有逻辑性的。

黑格尔在《逻辑学》中说到:

概念自身首先只是为我们的存在,如同自在存在的共相一样,其否定是自为存在,因而第三者是自在和自为的存在,即经历了推论的一切环节的共相;但第三者也是结论。[5]

一本英汉对照版哲学词典介绍“自在”、“自为”与“自在自为”,有如下的文字:

自在(in itself), 也译为独自地,如此。黑格尔把自在与自为(for itself)相对比。自在是本质上或内在地潜在,未反思的和未展开的,而自为是现实的、反思的和展开的。自在是潜在的和自我统一的,而自为是展现自身和外化自身的。一个婴儿的理性是自在的,但不是自为的,除非它的理性得到实现。自在自为(in and for itself)是完全的发展状态,自在和自为在其中得到统一,事物达到完满状态。

……自在被柏拉图用来指他的形相或形式。在这个意义上,如果我们把一事物作为是自在的,那么我们就把它看做与我们的意识无关。[6]

我们认为,关于“自在”、“自为”与“自在而自为”的概念,黑格尔已经说得很明确了。上述的词典表述更是可以看成一种西方哲学家们的共识。显然,虚在论者误读、误用了上述三个的概念。一般地说,自在与自为或与自在自为并无区别,是“同一”概念的自我否定与异化和扬弃。其中的“自”是“自己”,不是“他者”;它是为了自己而“为”、而“自在且自为”。in itself,for itself,in and for itself,三个词都是在说同一个“itself”,没有三个不同的“itself”。在误读的基础上,提出“自在信息”就是“客观信息”,“自为信息”就是“主观信息”,“再生信息”就是“创新信息”,三者的“综合信息”就是“社会信息”,显然是错误的。

综上所述,信息虚在论者关于“信息”的内涵和外延的认识,都是错误的。以此不当的基本假设和逻辑前提“假说”的“信息哲学”,只能是一种“虚在”;它显然不能阻挡信息学者的研究和信息科学的建立。

七、结束语

关于“科学”与“技术”之间的分工与配合,人所共知。在国内外“只有信息技术,没有信息科学”的局面下,一部分中国学者积极创立信息科学的概念、原理与方法论的体系,试图实现“0→1”的突破,结束美西方垄断国际科学与哲学发展主流地位,甚至要实现从“言必称希腊”到“言必称中国”的转变。但是,邬焜院士关于信息是“间接存在”,是“虚在”,是“不实在”的观念和理论,直接阻难中国学者建立信息科学的努力。李宗荣用亚里士多德证明“物质实在论”的方法证明了“信息实在论”。这样,“物质一元论”和“信息虚在论”就陷入崩溃局面。

普朗克发现一个量子的光能量等于频率和一个比例因数之积,普朗克把这个因数称为h——也就是今天我们熟知的普朗克常数。普朗克自己并没有引发一场革命的计划。他的理论是什么意思呢? 别人怀疑,连普朗克自己也不知道。在某种程度上,他只是成功地创造了一个费解的理论来解释他费解的猜想。实际上,他自己在很多年里甚至都没有支持由他的发现而点燃的科学革命运动。无论是他本人还是其他人,在当时都没有意识到他所描述的“量子”有可能会是自然界的一种基本特征。普朗克后来所说的关于科学的话似乎也可以运用到任何革命性的人类新观点中: "科学新真理并不通过说服反对者来取得胜利。而是因为它的反对者最终都将死去,而熟悉它的新一代将会茁壮成长。”

我们希望邬焜院士与时俱进,接受“信息实在”的现实。看看您自己的著作和文章,您的博士硕士们的论文,还有您的许多首诗作,它们都是“虚在”吗?“信息虚在论”是个“全称命题”,有这些“反例”,难道还不能够推翻您的结论吗?我们且不说,人类如果没有文化,就和猪狗们属于一类了,哪里还有教授、博导、院士?

八、参考文献

[1] 维纳. 控制论:在动物和机器中的控制与通信.郝季仁译.北京:科学出版社,1962年;第133页.

[2] 邬焜. 信息哲学给哲学带来根本性革命了吗.中国科学报,2019年02月13日.

[3] 赵敦华. 西方哲学简史. 北京:北京大学出版社,2001年;第346页.

[4] http://www.360doc.com/content/23/0703/16/59273591_1087184204.shtml

[5] 黑格尔. 逻辑学. II,iii,3. ;转引自:尼古拉斯·布宁,余纪元. 西方哲学英汉词典. 北京:人民出版社,2001年,第83页.

[6] 尼古拉斯·布宁,余纪元. 西方哲学英汉词典. 北京:人民出版社,2001年,第482-483页.