网站首页 >> 2025 SIS 展示 >> 李宗荣,田爱景:评四院院士钟义信教授的全

2025 SIS 展示

李宗荣,田爱景:评四院院士钟义信教授的全信息概念和广义信息论

评四院院士钟义信教授的全信息概念和广义信息论

李宗荣1,2,田爱景1,2

1 武汉市华光信息科学研究院

2 湖北大学计算机与信息工程学院

摘 要:四院院士钟义信教授出版《信息科学原理》1-5版以及《信息科学教程》,在中国信息科学界影响很大。40年来,许多信息科学研究者和相关领域中的交叉学科研究者,许多引用钟教授关于“全信息”的概念和理论,称“只有量化处理的信息语法、语义和语用”才是“全信息”,否则就是“片面的信息”,或者是“不完整的信息”。而且,钟教授为信息的“获取-识别论”、“传递-通信论”、“认知-知识论”、“再生-决策论”、“施效-控制论”、“组织-系统论”都提出了“公式化”的描述,只要读者把“全信息”的“数值”代入公式,那么信息过程的“轨迹”,就一目了然。但是,我们认为,钟教授提出的信息定义和它的科学原理,既不能经受逻辑实证,也不能经受经验实证。所谓的《信息科学原理》实际上是《通信科学原理》,更是“广义信息论”。用广义信息论冒充信息科学,欺骗读者、误导大众的历史应当结束了。只有揭示全信息和广义信息论的错误,及其对于信息科学研究者的欺骗和误导,真正的信息科学才能在新的“地基”上建立起来。

关键字:四院院士,全信息,广义信息论,信息科学,通用人工智能理论

第一作者简介

第一作者简介

李宗荣,男,湖北省荆门人;1947年1月生;湖北大学计算机与信息工程学院退休教授,武汉市华光信息科学研究院研究员;1964-1970年就读于武汉大学数学系,2002年考入华中科技大学攻读理学博士学位,2004年攻读哲学博士学位,2007年赴加拿大麦吉尔大学哲学系做博士后研究。获得国家自然科学基金,卫生部、湖北省的科学研究项目;出版《医学计算机基础》、《信息心理学背景、精要及应用》、《理论信息学概论》等著作;发表论文一百多篇。

一、引 言

2024年中国科学院、中国工程院“一院院士”共1617人。其中,“两院院士”的34人。北京邮电大学钟义信教授是“四院院士”:发展中国家工程科技院院士、纽约科学院院士,美国国家人工智能科学院院士,国际信息研究科学院的院士。我们理解,“国际院士”比“中国院士”至少高出一个级别。钟教授一个人就是“四院院士”,如果不论级别,那么算除法,一个四院院士等于两个“两院院士”,四个“一院”院士。即使钟教授以后不再升级为“五院院士”、“六院院士”,仅仅目前的“四院院士”称号可能就已经是在国内外“前无古人,后无来者”了。

2025年5月8日,智能系统学报推出视频讲座,《钟义信教授:机制主义通用人工智能理论——中华文明引领的AI范式革命理论成果》(简称《成果》),2小时15分钟。该讲座不仅继续介绍钟院士1986年在其专著《信息科学原理》(简称《原理》)中提出的 “全信息”概念,而且发展出了关于“全知识”、“全策略”理论,提出要在“辩证唯物论”的基础上建立他的通用人工智能理论。

但是,我们认为:第一“辩证唯物论”是一个偏正结构的组合词,其核心词是“唯物论”,“辩证的”是修饰语。当然还可以有相反的修饰语,构成“非辩证的唯物论”,这就对了。唯物论,就你一家、别无分店,一分为一,只能合一为一,是“非辩证法的”。第二,辩证唯物论本身就像“方的圆、圆的方”一样是自相矛盾的术语,“辩证法”的基本假设和逻辑前提是“二元论”,而“唯物论”的是“一元论”。“四院院士”在“辩证唯物论”的基础上提出的“假说”,即他的《原理》和《成果》所表述的基本概念和主要原理,都只能是错的,没有正确的可能。因为,所谓“唯物主义”就是“世界上除了物质和物质的运动,什么都没有了”。既然如此,就只有“自然科学范式”,即物质科学的世界观方法论才是正确的。哪里还有“信息”、“信息科学”、“智能科学”的位置?“通用人工智能理论”也只是自然科学的一个分支。本文的目标就是揭示钟教授的“全信息”概念,“广义信息论”及其冒充的“信息科学”,不可能被“证实”,只能被“证伪”。

二、 钟义信《信息科学原理》实际上是《通信科学原理》

2016年春,国际信息研究学会中国分会在北京成立,国际学会主席钟义信,任中国分会主席,中国分会挂靠在北京大学。苗东升在《信息研究的中国路径:回顾与展望》中说:“中国信息研究的自聚集始于1970年代末,钟义信的《信息科学原理》给申农信息理论以比较完善的梳理、总结;……闰学杉新著《信息科学:概念、体系与展望》梳理国内外信息研究新动向,给以新的总结。” “这些大体代表中国信息研究迄今为止的学术水平。”[1]

关于钟义信的《信息科学原理》,闫学杉著作《信息科学:概念、体系与展望》(简称《信息》)的“前言”第二页说,中国学者钟义信于1969年独立提出了一种信息科学:“通信论信息科学”;并在第2章中说,通信论信息科学是三大信息科学的经典学派之一。

在钟义信《信息科学原理》第三版转载他于1986年写的“后记”,作者自己说:

“到20世纪70年代中期,信息的概念已经远远超出了通信工程的领域;经典的Shannon理论已经不能很好地概括和回答现实世界提出的种种信息问题。这时,我们开始意识到:新的时代需要新的信息理论。当时我们把它叫做广义信息论,也叫信息科学。”[2](第418页)

于是,我们容易看到,钟义信的第1-5版的《信息科学原理》,在本质上就是《广义信息论原理》,或《通信论原理》。

三、钟义信的所谓“全信息”概念和理论是错误的

在《信息科学原理》第三版的“‘后记’的后记”中,作者说:从《信息科学原理》问世到现在,出版了三个版本,……。第一版本的主要特色,在于提出和建立了“全信息理论”,从而能够……。因此,《信息科学原理》成为了国内外唯一的一部系统阐明信息科学基本理论的学术专著。这里,我们看看,作者是如何“提出和建立”全信息理论的。

作者的学术简历称,1965年,北京邮电学院信息论专业研究生毕业。可以推定,他一定熟悉Shannon和Weaver的相关论述。香农提出信息概念之后,由于“信息”可以与多种解释相关联,它取决于所采用的视角以及人们心中的要求和愿望;人们经常抱怨对信息概念的误解和滥用;所以,信息曾经以多种形式和多种含义而臭名昭著。例如,信息论之父克劳德·香农(1916-2001)本人的表述非常谨慎:“信息”一词在信息论的一般领域被不同的作家赋予了不同的含义。其中至少有一些可能在某些应用中被证明是足够有用的,值得进一步研究和永久认可。很难想象,一个单一的信息概念将令人满意地解释一般领域的众多可能应用。

事实上,Warren Weaver(1894-1978)作为机器翻译的先驱之一,与Shannon合著了《通信的数学理论》。他认为可以按照以下的思路对信息进行三方面的分析:

1) 香农理论所处理的关于信息量化的技术问题;

2) 与意义和真理有关的语义问题;和

3) 他称之为“有影响力”的问题,涉及信息对人类行为的影响和有效性。[3]

Weaver认为,这些问题必须发挥同样重要的作用。

香农说,单靠一个信息概念,想要满意地解决相关应用,是很难的。他认为通信工程中所传递的“信息”(即“消息”)不涉及其“语义”。但是,韦弗认为,应当从三个方面考虑“信息”的表述:第一,信息量化的“技术”问题;第二,信息的“语义”问题;第三,信息的“用途”问题。在通信技术上,信息是可以量化的;否则,电话、电报公司不能收取费用。但是,香农和韦弗都没有说,在信息的技术问题之外,关于信息的“语义”和“用途”,它们也可以量化、必须量化。

现在,我们来看,钟义信如何“提出和建立”了“全信息”理论。他在《原理》第15页说:“全信息”是认识论意义的信息,因为它同时考虑了事物运动状态及其变化方式的形式(语法信息)、含义(语义信息)和价值(语用信息),是它们的统一体。首先,作者说,信息的统一 = 信息的“语法”+“语义”+“语用”。从这个等式可以看出,作者没有懂得语言学的几个最基本概念,“语义学”、“语用学”,以及“语义”和“语用”之间的区别与联系。

语义学和语用学都是语言学的重要分支。语义学关注语言符号的固定含义,而语用学关注语言符号在特定语境中的意义。换言之,语义学从语言结构角度出发,研究语言符号的固定含义,而语用学从语言使用者角度出发,研究语言符号在特定语境中的意义。语义学和语用学的共同点是:两者都研究语言的意义。[4]

这样,在作者的认识论信息统一体中包含着第三项,即“价值(语用信息)”陈述本身是矛盾的,因为“语用信息”在本质上也是“语义信息”,说“语用信息”有价值是可以的,但是说“语用信息”本身就是“价值”则是错误的。于是,作者的公式也就变成了:

“信息的统一” =“语法”+“语义1”+“语义2”。

由于该作者望文生义地理解:“语用=语言的用途”,于是错把“语义2”作为语言的“价值”来使用。于是他自己的“信息的统一”本身,按照他自己的要求,就不是“完全”的信息,而是“残缺”的信息:

“信息的统一” =“语法”+“语义”。

这样,作者号召信息科学界的学者都来“同时考虑”、研究“完全信息”,即同时研究信息的语法、语义和价值;但是他自己的“信息”定义却成了“残缺信息”。这样,他自己却被他自己批评了:他在研究信息的道路上做出了错误的“示范”。

在韦弗关于信息定义的三个方面中,《原理》的作者直接接受了其中的第二个方面,即“语义信息”。第三个方面,韦弗关于语言的价值和用途,被作者错误地称之为“语用信息”。第一个方面,在关于通信工程的技术领域里香农是做了“量化”处理。但是,我们要清楚,公司收费的“依据”是信息“载体”的量化,而不是信息本身的量化。严格意义的“信息”,或者“纯粹信息”本身,也就是“载体”的“含义”(或“意义”,meaning)是不能量化的。请问,作者的《原理》如何量化,量化了它的“字数”,书籍的长宽高等等,这些“量化”的数据能够说明他“原始创作”的动机、过程和其中的规律吗?该数据又能够同时说明从一至五版《原理》的“事物运动状态及其变化方式的形式(语法信息)”的客观规律吗?关于《原理》的“效用”,它只是“误导”读者;如果“量化”只能是个“负值”;是多大的“负数”,没人知道。

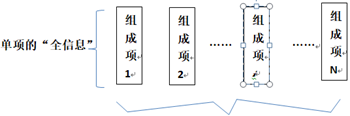

汉语中的“全”,意味着:①完备;齐全;如“这部书不全”。②整个;如“全书十五卷”。③全部;都;如“他讲的话我都记下来了”。我们假定,有一部书一共三卷(上、中、下),现在保存的只有上卷和中卷,没有了下卷。那么,这部书就“不全”了,换言之,所保存的不是这部书的全部的信息(不是“全信息”)。但是,整部书不全,不等于“上卷”和“中卷”各自的“信息”也“不全”。按照钟义信的“全信息”理论,“上卷”的“语法”、“语义”、“语用”是完整的,而且有高人能够“量化”它们。这样,上卷和中卷都可以符合“全信息”的标准,但是“整部书”却是“不完全”的信息。这样,“全信息”概念,包括“横向”的全部组成项目以及“纵向”的单独的个别项目,如下图1所示。

图1 全部项的“全信息”与单项的“全信息”

我们注意到,香农和韦弗讨论,在“通信”过程中的某一个信息项,可以分别从语法、语义和语言的用途考虑。但是,他们并没有给所有的信息场合中所有信息内容,都规定由它们的“语法”、“语义”和“语言用途”组成。显然,上述的“上卷”、“中卷”、“下卷”的三卷书是“全”还是“不全”,与它们各自的“语法”、“语义”、“语言用途”毫无关系。但是,钟义信把语法、语义、语言用途的思考,夸大为一切信息场合、一切信息对象的“全信息”标准,而且必须“量化”。他这样“提出和建立”所谓“全信息”理论的示范,显然不是其他信息科学研究者应当学习、可以模仿的,尽管他已经是信息科学界的学术领袖了。

综上所述,所谓的“全信息理论”从概念到原理,不符合“融贯论”、“符合论”和“适用论”的真理标准,也不符合我们日常生活、工作和学习的常识与常理;我们的经验实证,它完全不能成立。

三、闫学杉和苗东升的肯定性评价仅仅由于钟义信“学术权威”的地位

在2005年北京师范大学会议之前,闫学杉和苗东升以及整个“交叉科学讨论”群体,对于钟义信的《原理》是否定的,也不与他来往,2005年北师大的会议没有邀请他参加。后来,由于闫学杉与李宗荣之间产生不同意见,而钟义信把国际学会的管理权拿到自己手上,于是闫学杉和苗东升照顾“领导”的面子,拔高评价《原理》。但是,他们对于“全信息”理论的评价却丝毫没有改变。

钟义信称自己的“创立全信息理论”,“系统阐明了信息科学的概念、原理和方法,在国内外独树一帜”,“完成了信息科学的理论建构”。而闫学杉命名钟义信的理论为“通信论信息科学”,说“全信息”理论以韦弗的论述为基础。换言之,没有韦弗的论述,就没有钟义信的全信息概念和理论。钟义信自己说,他“运用全信息理论阐明了信息科学基本原理”,既然他的所谓“全信息理论”本身是错误的,他“阐明”信息科学原理就是吹牛。他还说,他“把相互分立的识别论、通信论、认知论、决策论、控制论、系统论有机综合成为一门统一的科学”,这又是吹牛。因为,香农关于通信的“数学理论”根本不能说明和解释人文社会现象中的信息现象,揭示其中的规律。仅仅凭借数学理论,没有理论信息科学的支持,连“生物基因”的复制和变异的现象都无能为力,谈何“识别”、“认知”、“决策”、“控制”、“系统”的“综合”与“统一”?

苗东升对钟义信“全信息理论”的批评非常深刻。他在《信息研究的中国路径:回顾与展望》中说:第一,把信息分为“语法”、“语义”和“语用”,没有必要;第二,称语义和语用可以“数量化”地“度量”是不可能的、错误的。请看苗东升的论述:

韦弗把信息划分为语法、语义、语用三类,给申农理论增添不少科学色彩,却也误导了后来的研究者。语法信息度量公式强烈诱惑人们把推广于度量所谓语义信息和语用信息,却被引入死胡同而不自觉。语法信息所度量的是信息载体的物质特性,即符号集合的规模和符号出现的概率分布,单位是比特。语义是非物质的东西,即使能够度量,其单位也不是比特,原则上无法用语法信息推测信息的语义,无法定量计算。……信息的价值或效用更 不能类比于语法信息来度量。 [5]

这样,苗东升把钟义信《原理》的基础和核心,即“全信息理论”抽掉了,否决了,然后又说,“钟义信的《信息科学原理》给申农信息理论以比较完善的梳理、总结”。闫学杉命名它为“信息论信息科学”,显然并不是真正的“信息科学”。钟义信回报闫学杉和苗东升的是,安排他们在国际和国内信息科学研究机构中的“位置”,让他们在重要场合讲话,在重要刊物发表文章,让他们即使言不由衷也要多少讲出一些对钟义信有利的话来。这里,我们看苗东升如何说:“学界朋友命我写一篇评论文章,国际信息研究学会中国分会主席钟义信更将其作为任务下达于我,宣称这是中国信息研究进一步发展的需要;还扣上一顶颇能激励虚荣心的帽子:‘此文作者非你莫属’。友情难却,上命难违,……。”

南开大学周恩来政府管理学院教授博导赵万里在《科学精英权威的异化》(《中国科技论坛,2009年第10期,第88-93页)中指出:“在科学共同体中,当科学精英沦落为名、利 、权的囚徒时,他们便有可能成为垄断科学话语权、霸占科学资源的学阀。此时,科学精英与科学成员之间的权威关系更多地表现为一种交换关系,即后者以牺牲自己的科学话语权为代价来换取科学资源,这就是科学精英得以滥用权威的结构底蕴所在。”[6]本文所列举的事实,比《科学蒙难集》的举例更加生动和具体。

四、钟义信“全信息”和“广义信息论”误导中国信息科学40年

钟义信在《原理》中称:他“系统地阐明了信息科学的概念、原理和方法”。从如上文字中我们已经看到,他所“借用”韦弗的思想,并且称之为“全信息理论”是错误的。

关于《原理》介绍的“方法”,有兴趣的读者可以看看钟义信关于他的“语法”、“语义”和所谓的“语用”的计量公式,和他给出的计算“实例”,就够了。这里略去不论。

钟义信作为通信科学的科班、专家、权威;宣传香农通信的数学理论,介绍广义信息论本身都很好;但是,把通信的数学理论改编、包装而成“信息科学的概念、原理与方法”,利用自己的科学权威的身份,推出所谓的《信息科学原理》1-5版,占领中国信息科学的理论市场,“主观动机”是他自己的,但是其“客观效果”学者们都可以评价。

显然,钟义信之所为,是误导的、有害的。人类的最高理想就是追求“真善美”,抵制“假恶丑”,如此位高权重的专家应当比我们普通人做得更好。所谓“系统地阐明了信息科学的概念、原理和方法”,仅仅是一种广告性的用语,作者并没有在书中实实在在地加以“阐明”;但是该书在中国信息科学界造成了40年的“误导”,却是实实在在的。包含某些信息科学理论研究的“大家”,都盲目跟风,言必称“语法、语义、语用”,承认没有做出全面的“量化”,就不是“全信息”。钟义信用广义信息论冒充信息科学,然后又“丢掉”信息科学(见下面的图2),欺骗读者、误导大众40年的历史应当结束了。

图2 钟义信把“信息科学研究”篡改成“信息研究”,

就丢掉了“信息科学”对“信息研究”的主导和引领。

如图2所示,钟义信身为国际信息学会的主席和中国分会的主席,把“信息科学研究”(Study of Information Science)篡改成“信息研究”(Study of Information),丢掉了“信息科学”;不仅在会议上丢掉了信息科学的交流的内容,更加丢掉了信息科学对于信息技术与信息工程可能的主导和引领。被颠倒了的历史必须要颠倒过来。为了建立“信息科学”,必须清理“地基”,拨乱反正。只有揭示全信息概念和广义信息论的错误,及其对于信息科学研究者的欺骗和误导,真正的信息科学才能在新的基础上以新的面貌展示给世人。

六、参考文献

[1] 苗东升. 信息研究的中国路径:回顾与展望. 自然辩证法研究,2016年第10期,第84-90页。

[2] 钟义信. 信息科学原理. 北京:北京邮电大学出版社,2002,第418页.

[3] Luciano Floridi. INFORMATION ----- A Very Short Introduction. OXFORD University Press. 2010, pp.1-2.

[4] 艾伦.克鲁斯. 语言的意义:语义学与语用学导论(第三版). 译者,陈平. 北京:外语教学与研究出版社;2014-10;第105页.

[5] 苗东升. 信息研究的中国路径:回顾与展望. 自然辩证法研究,2016年第10期,第84-90页。

[6] 赵万里. 科学精英权威的异化. 中国科技论坛,2009年第10期,第88-93页.