本院成果展示

李宗荣:讲座文稿:实现0到1的突破,迎接信息科学时代 (PPT转Word)

讲座文稿:

实现0到1的突破,迎接信息科学时代

(PPT转Word)

李 宗 荣

武汉市华光信息科学研究院

2025年6月5日

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 内容提要

一、引言与背景(主题内容)

二、信息科学建立的核心理论基础

(一)信息实在论

(二)哲学与科学历史回顾与继承

三、信息科学的独特体系

(一)信息科学的独特概念、原理与方法

(二)信息科学的知识框架结构:“1+4+3”

四、信息科学的时代意义与应用前景

五、面向未来的倡议与展望

六、国际评价与认可

• 引言与背景

本讲座的主要内容包括:

(1)汇报我们在怎样的动力驱使之下,努力建立信息科学;

(2)汇报我们在何等的背景之下,逐步建立信息科学;

(3)汇报信息科学的核心理论、独特体系、时代意义与应用前景

(4)为着发展信息科学,提出我们的倡议与展望

• 下定决心改变国内外“只有信息技术,没有信息科学”的局面

在1992-1995年间,李宗荣受到中国国家公派,到美国密苏里大学进修。

当选修“信息科学”的课程时,老师讲授“计算机情报检索”,并说“只有技术,没有科学”。

在指导教授的安排下,李宗荣参加并负责用LEVEL 5开发用于密苏里等三个州立医院的美国国家软件项目,同时学习“管理学”课程。

李宗荣随后选学了“心理学”与“哲学”。

• 下定决心改变国内外“只有信息技术,没有信息科学”的局面

李宗荣在国内大学承担计算机软件工程和人工智能的教学工作。

职业经验说明:计算机=硬件+软件;软件的价值显然高于硬件。

看到柏拉图说:人由身体和心智组成,心智的价值高于身体。李宗荣欣然认同。

但是,国内的哲学老师却说,柏拉图是遭受批判的二元论者,他还是客观唯心主义的鼻祖。

李宗荣认定,可以建立一门“信息科学”,运用当代人的“经验实证”柏拉图没有错。

• 美欧建立计算机信息科学的努力没有成功

在美国召开的一次国际计算机科学研讨会上,决定把“计算机科学”更名为“信息科学”,因为几乎一切使用“工具”进行信息处理的都是“计算机”完成。

但是,生物DNA自己的信息处理过程,与计算机没有关系。在计算机产生之前,人类处理信息仅仅依靠自己的认知、理解、推理、决策、纠错,就行了。

计算机科学仅仅是整个信息科学的一个组成部分。在1+4+3的信息科学知识结构中是工具信息学的一门学科,与通信和控制地位相同。

• 欧洲建立精神科学的努力没有成功

在物理学方法成功运用于化学、生物学的时候,在欧洲产生建立“精神科学”的努力,许多学者认定精神现象与自然现象具有不同的过程和规律,需要不同的方法。

但是,由于物理学主义的“还原论”不可阻挡,学者把精神的、神经的过程还原为生物的、化学的、物理学的过程,讨论其电流、电压、电阻,精神科学建立者的“底气”就消失了。

后来的现象学和解释学,以一种扭曲的形式坚持物质-精神的“两分法”。

• 欧洲建立统一信息理论(UTI)的努力没有成功

欧洲学者Wolfgang等提出建立“统一信息理论”(UTI,Unified Theory of Information)的愿景。

刚开始拥护者不少,许多学者认为统一信息理论呼之欲出了。但是,面对给出统一“信息定义”的困难,有50%的学者认为不可能建立UTI,于是建立UTI的努力只能失败。

所以,Wolfgang在《理论信息学概论》序言中,认定中国学者的研究成果领先全世界,做出了杰出贡献,树立了国际信息科学的里程碑。

• 被影响的中国学者关于建立信息科学的悲观言论

欧洲学者试图建立UTI的努力失败,影响到一批中国的信息科学研究者。他们提出系统的悲观主义言论。

(1)信息科学“不存在”;就没有这个东西。

(2)建立信息科学“不可能”,就是它存在,也“不可能”做到,至少2026、2036 年不可能。

(3)信息是“间接存在”,它就是“虚在”、“不实在”;像鬼魂一般的信息的“在”,建立信息科学“不应当” 。

(4)即使建立了信息科学也“不算数”,因为像“信息”这样不能在时空中定位的东西就不是个东西,研究信息的所谓科学,只能是“伪科学”。

• 个别学者错把“广义信息论”当作“信息科学”宣传

有学者将通信的方法用来研究所有的信息现象,称之为“广义信息论”,当时“也叫信息科学”。

为此,北京邮电大学出版社出版64万字的《信息科学原理》,然后将它精简为33万字的《信息科学教程》。

2023年在北京召开国际信息会议,该作者将大会主题报告的题目,由国外《征文通知》中说的《论信息科学范式的转变》,在国内通知中改为《论信息科学/人工智能范式的转变》,然后在大会的《程序手册》中再改为《论人工智能范式的转变》。

在学术上,有了“信息科学”术语,不等于有了“信息科学”完整而系统的知识体系。把“广义信息论”当作“信息科学”宣传,是不能成功的。

• 有学者建立唯物主义信息科学,难能完成

2016年出版了《信息科学:概念、体系与展望》,作者的写作目的是:建立一门“唯物主义信息科学”。

按照学术专著的常规,作者在卷首1-2章介绍学术背景之后,主要内容是介绍自己创立的唯物主义信息科学的概念、原理与方法。

但是,作者用“国内外研究综述”占去了绝大多数篇幅,很难找到作者自己的信息“定义”、“原理”与“方法”。

实际上“唯物主义信息科学”如“方的圆、圆的方”是个矛盾的概念,其目标难能实现。

• 建立信息科学的基本假设和逻辑前提:信息实在论

除了宗教学研究假设存在的上帝之外,科学和哲学都研究“实在”的对象,而不研究“虚在”之物。有的信息哲学家公开主张,物质才是“实在”的,是“直接的存在”,而信息是“间接的存在”,是“虚在”、“不实在”。显然,“信息”不是科学与哲学的研究对象。

这样,“信息实在论”就充当了信息科学的“奠基石”,成为一批研究者建立信息科学的基本假设和逻辑前提。

• 按照亚里士多德证明物质实在论的方式,证明信息实在论

在古希腊,亚里士多德(简称亚氏)用物质的十个“范畴”论证“物质实在”。

他说,可以区分事物的本质属性与非本质属性;如果一个事物的本质属性丧失了,那么这个事物就不存在了;如果某事物没有本质属性,它就不能存在。

亚氏把事物的本质特征归纳为“十类范畴”;如果用亚氏的“范畴论”标准考察精神、理念、信息之类,它们都不是“实在”的事物。

• 亚里士多德提出物质的十类范畴

第一,物质实体,即质料,比如木材、大理石;

第二,数量,即长宽高尺寸、体积、重量;

第三,性质,即特征,比如白色,坚硬;

第四,关系,相互比较,大小多少,比如2倍;

第五,位置,即所在地,比如板凳在客厅;

第六,时间,比如两年之前新买的餐桌;

第七,姿势,比如某人躺着;

第八,状态,比如某人穿着鞋子;

第九,作用于,比如燃烧木材;

第十,被作用于,比如房子被燃烧。

• 按照亚里士多德证明物质实在论的方式,证明“信息实在论”

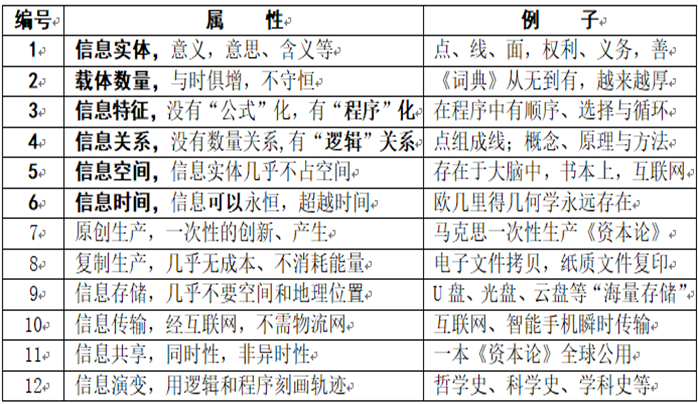

李宗荣提出了信息的十二个属性

1、信息实体; 2、载体数量;

3、信息特征; 4、信息关系;

5、信息空间; 6、信息时间;

7、原创生产; 8、复制生产;

9、信息存储; 10、信息传输;

11、信息共享; 12、信息演变。

下面列表描述信息12属性,并举例说明。

• 按照亚里士多德证明物质实在论的方式,证明信息实在论

• 按照亚里士多德证明物质实在论的方式,证明信息实在论

我们观察、分析:在信息的12属性中:

第一至六个属性,与物质对象的范畴相比,刚好相反;

信息的第七至第十二个属性,是物质对象所没有的;

所以,信息不是物质;它是“非物质”的存在。如果物质是“A”,信息就是“非A”。世界的“本体”是“二元”的。

世界的本体不仅仅是“物质一元”的!哲学本体论的“物质一元论”就被终结了。

• “物质-信息”二元论终结物质一元论

信息科学认为:“非物质”的存在,是“实在”,不是“虚在”。人类的语言文字表述的“文化”是“人”区别于动物的根本特征。

一个初生的婴儿,产生视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉,跟着养育者学习语言,然后开始“读书”,进入文化的继承,不是“虚在”。

从《看图识字》,到小学、中学、大学教材,学到的科学知识,都是实在,不是“虚在”。

主张“信息虚在论”的哲学家和他的学生们,写出来的论文、著作,都不是“虚在”!

• 信息虚在论哲学家为什么自欺欺人?

信息虚在论者故意把信息说成是“水中月、镜中花”。他们宣称“没有物质,就没有信息”。但是,在没有物质背景的情况下生产出大量论文和著作。

主张信息虚在论的哲学家在国内外介绍、宣传其没有体积和重量的学术思想,甚至期望他们的思想与世长存。他们意识中的“思想”不是“虚在”。

大学里许多人因为没有他们这样的“虚在”而拿不到项目、升不了职称。他们不认为信息是虚在。

信息虚在论者自欺欺人,目的是利益最大化。

建立信息科学的学者,主张信息是“实在”的,并且把“非物质的存在”定义为“信息”。

我们认为,信息虚在论者的思想和行为,包含他们的“自欺欺人”,都是“实在”而不是“虚在”。

• 研究信息的科学哲人与哲人科学家

在传统的纯粹的科学家与哲学家之外,有一种在科学与哲学之间进行跨知识领域的研究者。他们被称之为“哲人科学家”或者“科学哲人”。

在哲学史上,数学、物理、化学、生物、心理等学科先后从哲学中“独立”出去了。

当今的“信息科学”的建立既来自于“信息技术”的升华,又来自于几千年来的哲学家们关于物质之外的“信息”研究。

• 信息科学知识的两个来源:科学与哲学

传统的“科学”专指“自然科学”,它研究物理、化学、生物的“对象”,使用“数学-物理”方法,即“数量化”、“公式化”的方法,描述物质运动的轨迹。

“信息”作为“非物质的存在”,不是自然科学的对象;数学-物理方法失效。那么,信息的本质是什么,研究方法是什么?

李宗荣的博导,华中科技大学张勇传院士告诉李宗荣:走到科学的前沿,传统的方法不适用了,需要向哲学家请教。

• 信息科学知识的两个来源:科学与哲学

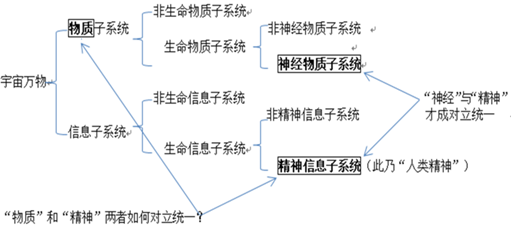

按照宇宙万物的“物质-信息”二重性假设,所有的哲学家研究的对象可以一分为二:“物质”,或者“信息”。

信息概念是1948年由香农等科学家提出。在此之前,关于“信息”有不同的称谓。在古希腊,柏拉图使用“非物质存在”;中世纪以后,笛卡尔用“可思之物”;之后的黑格尔使用“精神”。

1807年,黑格尔总结前人成果,出版《精神现象学》。1883年,狄尔泰出版《精神科学导论》,建立有别于自然科学的新的科学体系。

• 科学地继承柏拉图、笛卡尔、黑格尔的信息研究成果

柏拉图主张,世界的组成一分为二:物质的存在(material being)和非物质的存在(immaterial being)。前者的特征是变化,后者的特征是永恒。人由身体和心智组成,比较而言,人的心智更有价值。

柏拉图说,人类心智及其知识与生俱来,需要在不断地“回忆”唤起。

笛卡尔二元论主张世界分为“延展之物”与“可思之物”。延展之物不可思,可思之物无延展。

关于两者的联系与作用,笛卡尔说:发生在松果腺。

• 科学地继承柏拉图、笛卡尔、黑格尔的信息研究成果

黑格尔提出区别于自然辩证法和社会辩证法的观念辩证法。他指出,人类观念发展的最后结晶是绝对精神。任何思想的体系都是从“零”开始,经过“自在”、“自为”、“自在而自为”的过程,螺旋式上升。这为信息科学的“内力三角形”的涌现方法提供了参考。

就像自然哲学与自然科学的关系,信息科学与信息哲学也紧密相连。

• 信息科学自己独有的概念、原理与方法

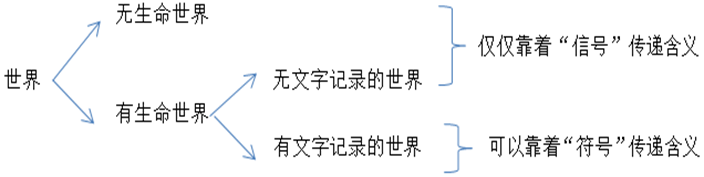

信息定义与分类:(1)定义:信息是物质信号和符号的含义。(2)分类:见下页图。

信息原理:(1)信息不守恒;(2)信息能与时俱增;(3)信息的增长没有上限。

信息方法:“信息内力三角形”的“涌现论”方法。任何信息,要么它就是一个信息系统,要么它是某个信息系统的一个组成。任何信息系统都有一个“输入-处理-输出”的过程。其信息处理部分的核心是:“目标-逻辑-程序”。

• 信息可以分类为:信号信息+符号信息

如果世界分为“生命世界”和“无生命世界”,那么宇宙万物传递信息(“ 含义”)的方式就是两种:信号+符号。如下图。信息可以分类为:信号信息+符号信息。

• 信息可以分类为:载体信息 + 纯粹信息

信息可以分类为:载体信息+纯粹信息。

载体信息 = 物质载体本身(信号+符号)的信息;

纯粹信息 = “信号 + 符号”的“含义”本身。

纯粹信息是抽象的,逻辑的;它不可以被我们的“肉眼所见”,但是可以被“心智所见”。

信息系统的 “心智” = 信息系统的“智能”。

智能运行在一个“内力三角形”中。内力三角形的三个顶点:目标 + 逻辑 + 程序。

• 关于信息与精神/意识的关系

• 李宗荣在华中大西华园介绍信息的分类

• 信息科学自己独有的概念、原理与方法

信息内力三角形,在计算机中是“控制器-存储器-运算器”,在心理学中是“动机-知识-智慧”,在社会学中是“人文价值-自然规律-社会法则”。

信息科学的概念、原理与方法,在我们认识、解释自然、社会和思维中的信息现象时,具有普遍适用性。

但是,它们对于自然、社会、思维中的物质现象,不能适用。

• 信息科学知识体系的框架结构与门捷列夫式的填充

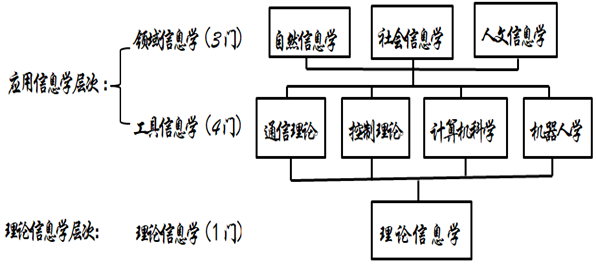

基于对20多年来关于信息科学知识体系的框架结构研究成果的梳理和分析,李宗荣提出了一个立体模型,“1+4+3”。

其中,“1”是一门理论信息学;“4”是四门工具信息学,即通信理论、控制论、计算机科学、与机器人学;“3”是三门领域信息学,即自然信息学,社会信息学,与人文信息学。

这里的“1”、“4”、“3”分别处在三个不同层次上:理论信息学、工具信息学和领域信息学。

• 信息科学知识的框架结构:“1+4+3”

• 学科信息化与门捷列夫式的“填充”

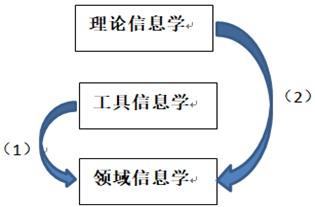

工具信息学和理论信息学改变着领域信息学

• 学科信息化:XX信息学与信息XX学

向下的箭头(1)表示:工具信息学在领域信息学中的应用,产生“XX信息学”,如生物信息学、医学信息学、心理信息学等,但是它们仅仅构成信息科学的“技术系统”。这个时候,整个所谓的“信息科学”系统里,只有信息技术,没有信息科学。

向下的箭头(2)表示:理论信息学在领域信息学中的应用,产生“信息XX学”,如“信息生物学”、“信息法学”、“信息心理学”等等,它们是应用理论信息科学的概念、原理和方法识别、分析、处理相关领域中的信息现象,产生该领域中自己的特殊的信息概念、信息原理和信息方法。

• 学科信息化与门捷列夫式的“填充”

信息科学知识体系的基本框架“1+4+3”,已经确立了。因为这个体系确立,各个信息学科的“自大症”或者“学科沙文主义”就结束了。人们学习、理解和解释整个信息科学或者关于信息的某个学科,就有了一张完整的路线图,可以按图索骥;同时关于新生的信息学科容易找到自己的归属和所在序列中的位置。

关于“1+4+3”结构的具体详细的说明,这里略去,但是需要说明关于这个框架结构的门捷列夫元素周期表式的“填充”。

• 学科信息化与门捷列夫式的“填充”

信息科学完整知识体系的建立,如果把2025年视为“元年”,那么对于它今后的发展,它可能只走了万里长征的第一步。因为其中的“技术”应用是无休止的,“理论”的应用更加长期而且艰难。主要的困难在于“科学观”、“世界观”的转变。

在“1+4+3”的知识框架中,理论信息学仍然需要检验、修正和完善,工具信息学的“理论”需要上升到新的层次,而领域信息学中需要“填充”的空白是非常之多。

任重而道远。我们必须建立信息科学的学术共同体,把已经开始的工作进行下去,真正与自然科学携手合作,不断地把自然、社会和思维的解释提升到新的高度。

• 2025 SIS 结束国内外只有信息技术,没有信息科学的局面

2025年武汉信息科学研讨会(2025 SIS ,Symposium of Information Science at Wuhan, China)将于9月19—21日在武汉市华中科技大学国际学术交流中心召开。

为着2025 SIS,8月将在武汉大学出版社出版李宗荣的《信息科学:概念、原理与方法》。

为着2025 SIS,5月在华中科技大学西华园举办“信息科学读书会”。

• 2025 SIS 结束国内外只有信息技术,没有信息科学的局面

在此之前,国内外的信息科学与信息哲学理论界有一个共识:只有信息技术,没有信息科学。理由是:计算机为首的信息技术是数理逻辑与微电子学的“应用”。包含人工智能在内的信息技术,是这个应用的“再应用”。换言之,其中没有其他科学拿不走的概念、原理与方法。

2025 SIS 向中国和世界宣布,信息科学建立起来了,它有了自己独有的概念和理论体系,它与自然科学的概念和理论体系是矛盾的,给人家他也不要。

• 2025 SIS 结束国内外只有信息技术,没有信息科学的局面

在自然科学那里,事物的运动靠着“外力”推动;在信息科学这里,概念的发展变化靠着“内力”的驱动。那里是“守恒”,这里是“增长”。那里的未来是“热寂”,这里的未来是“繁荣”。

在我们看到的自然、社会、思维中物质的“繁荣”背后,都是由于信息的“繁荣”。

信息科学与自然科学合作解释宇宙的一切。

• 在科学史与哲学史上为二元论翻案

柏拉图的二元论是正确的,尽管他的知识“回忆说”不合逻辑,不够科学。

笛卡尔的二元论是正确的,尽管他的“松果腺假说”不合逻辑,不够科学。

黑格尔观念辩证法的前提是二元论,他是正确的,尽管涉及物质世界的某些命题(如“声音是观念的控诉”)不合逻辑,不够科学。

对他们三位的批判有某种道理,但是否定其主流是错误的;必须把被颠倒了的历史颠倒过来。

• 在科学史与哲学史上为二元论翻案

因为 “二元论”翻案,在亚里士多德批评柏拉图之后的2300年来的整个西方哲学史以及相关的中国哲学史需要修正。

马工程教材《马克思主义哲学史》第一版第295页称:辩证唯物主义和历史唯物主义“集中表现了斯大林的哲学思想”。(见下页图)

斯大林哲学在苏联持续18年就崩溃了,戈尔巴乔夫的哲学家弗洛诺夫和普金的哲学家杜金都否定斯大林哲学。

可是在中国哲学界却把辩证唯物主义坚持到今天,甚至写进《宪法》第24条,需要修正。

• 在科学史与哲学史上为二元论翻案

“辩证唯物主义”,这个类似于“圆的方,方的圆” 的矛盾术语,由非哲学科班、德国皮革工人约瑟夫•狄慈根在1886年首次使用 。但是,马克思逝世于1883年;活着的马克思根本不知道世界上有辩证唯物主义。

马克思多次说:我不是马克思主义者。我播下的是龙种,收获的却是跳蚤。

“辩证唯物主义”这一术语,根本不属于马克思,我们必须回到“马克思哲学”。然后,在马克思哲学的基础上重新理解他的政治经济学与科学社会主义。

• 迎接信息科学时代,实现信息人生

因为结束了“只有信息技术没有信息科学”的局面,我们就进入了一个信息科学的历史时期。

由于自然科学的科学观被信息科学所修改,关于信息世界的信息规律被发现;所以,在信息科学的视野里,人、社会、思维都是信息的存在方式。

我们100多斤的物质人生,被“信息人生”所丰富和充实。我们都在生产信息和智能。

• 迎接信息科学时代,实现信息人生

在信息科学的视野里,我们从出生到去世,用短暂的生命实现生物基因DNA和文化基因MEME的传承与发展。这样,生命的根本意义,不在物质,而在信息。

当代人生命的重要“价值”之一在于“发现”信息的规律,“发明”信息的产品。语言文字成为最基本的“信息技术” ;中国的算盘是计算的工具,是宋代以来的信息技术。

“信息实在论”坚定不移地给“信息虚在论”盖棺定论,然后送进信息坟场。

• 迎接信息科学时代,创立智能科学

“人工智能”是技术,不是“科学”。有专家说:迄今为止,没有关于“智能”的科学出现。

因为有了信息科学而进入信息时代;当前思想界的一个紧迫任务就是建立“智能科学”;需要科学地解释“智能”的本质,智能运行的规律,破除人们对于AI的迷信、崇拜和盲从。

在电动汽车厂家和资本营销把“L2+”鼓吹成“L5”水平的“高端智驾”的时候,全社会需要“通识教育”:不能把自己的生命交给“智驾”的“算法”与“程序”设计员。

• 迎接信息科学时代,创立智能科学

我们认为:(1)智能科学是信息科学的分支学科;(2)信息科学为智能科学奠定“理论基础”。(3)智能科学急需自己的“基础理论”。

我们认为:(1)智能科学不包含“人工智能”等信息技术;(2)智能科学不包含“神经科学”等硬件科学;(3)智能科学包含但远远超出“认知科学”,涉及价值观、决策与控制等。

我们认为,智能科学的主体是:(1)智能科学的概念、原理与方法;(2)其“基础理论”在一切智能过程中具有普遍适用性。

我们认为,智能科学的基本假设和逻辑前提:(1)“智能”的本体论地位;(2)智能的本质属性,“信息能”在发挥作用;(3)关于价值、知识和智慧的“信息”转变而产生了“智能”。

• 迎接信息科学时代,创立智能科学

有专家说,完成DeepSeek和机器人转手绢,不需要去攻读博士学位,很有道理。比尔•盖茨,连大学都没有读完。千年不锈的“越王勾践剑”锻造者,可能小学都没有读完。

但是,在国内外实现科学与哲学史上重大突破的人中,不容易找到小学、大学没有读完的。在科学与哲学领域内“华山论剑”,需要个人、大学甚至民族,历史性的学术积累与沉淀。

技术与科学,“0-1”的突破与“1-100”的突破,在思想史上的地位、性质和作用完全不同。

• 迎接信息科学时代,创立智能科学

《信息科学:概念、原理与方法》的出版,是作者1994年以来的积累,包含着三个“超越”。

第一,超越香农的通信的数学理论,采用逻辑与程序的方式描述信息过程;

第二,超越维纳的“物质、能量、信息”三元论,提出宇宙构成要素“四元论”,增加“智能”,作为信息演变与进化的动力;

第三,超越冯•诺依曼的机电硬件模式,提出一种软件模式,即“内力三角形” (目标-逻辑-程序)模式,它可以广泛地适用于自然、社会和思维的信息环境。

• 迎接信息科学时代,创立智能科学

《信息科学》,包含着三个“突破”:论证“信息”可以是“本体”、“实体”、“主体”。换言之,

第一,建立“信息实在论”,提出信息科学的“物质-信息”二重性世界观。

第二,提出自然科学与信息科学“因果链条”的共存与互补,破解2300年来“心身难题”。

第三,提出宇宙信息现象的“目标-逻辑-程序”的“内力三角形”,揭示“信息”和“智能”在系统中“涌现”的机制。

• 从言必称希腊,到言必称中国

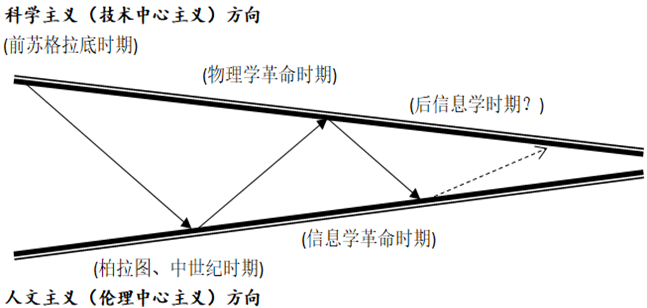

李宗荣在一篇论文中画出如下的图形,说明人类文化的发展方向,左右摇摆着前进。

• 从言必称希腊,到言必称中国

人类文化的重心在科学与人文之间,或者说在“物质”与“信息”(精神,理念)之间摇摆着前进。

两种文化的对立本质上是两种截然不同的“实在”观念(物质的和非物质的实在)的冲突。

可以设想:“信息实在论”的中华之光在全世界星火燎原之后,如果发展与自然科学并肩而立的“信息科学”,推出“智能科学”,建立区别于物质哲学的“信息哲学”,推出领跑全球的信息技术和产品,就像“华为”正在做的那样,人类未来的某个时候,在美国与西方,必然有学者“言必称中国”。

• 建议组成信息科学的“学术共同体”

本讲座的内容来自“校园读书会”系列讲座。第五次会场的一角见下图:2025-05-24,于华中大西华园。

• 建议组成信息科学的“学术共同体”

上述照片由2025 SIS 组织委员会主席严炜拍摄。第5次校园读书会的参加者有主席团成员李宗荣、唐永忠、范清风、袁宏建,程序委员会主席田爱景、副主席夏琳,硕士生何凯乐、刘亦心、杨轶帆,以及常联联、姚红等。

当前国内外的舆论和自媒体都强调人工智能、信息技术的革命与超越,非常好。我们以为,同时需要在全社会进行关于信息科学概念、原理与方法的“通识教育”。

我们认为,研究者们在认识上的差距,不在“学院派”和“民间派”之间,而是自然科学与信息科学两种不同的“科学观”与“世界观、方法论”之间的分歧与竞争。

我们主张,在完成信息科学0到1的突破之后,抓紧建立信息科学的“学术共同体”,推进信息科学与技术领域的创新与革命,迎接“言必称中国”的时代到来。

• 奥地利、加拿大、马来西亚学者的评述

奥地利维也纳大学教授、国际信息科学学会创始主席Wolfgang评价李宗荣对信息科学的基础理论做出了杰出的贡献,其作品将成为世界范围内信息科学发展的一个里程碑。

马来西亚理科大学博士张雁冰主动联系李宗荣,建议尽快发起、召开关于信息科学的国际会议。

加拿大多伦多大学博士丁玲要求来访。李宗荣、田爱景接待。

谢谢各位,欢迎讨论!

• 李宗荣的联系方式

• 手机 & 微信:13407127575;

• 电子邮箱:zrli@hubu.edu.cn.