本院成果展示

李宗荣:讲座文稿(PPT转Word) 国内外信息科学研究的回顾与展望

讲座文稿(PPT转Word)

国内外信息科学研究的回顾与展望

李 宗 荣

武汉市华光信息科学研究院

2025年6月17日

内 容 提 要

回顾信息科学的发展,有利于把握当下、展望未来

信息科学的发展过程:“0 → ﹣1 → 0 → ﹢1”

美欧建立精神科学与统一信息理论的努力没有成功,其信息科学是“0”

中国学者错把广义信息论“充当”信息科学宣传,误导研究者,信息科学的过程是 “0 →﹣1”

破除“广义信息论”的误导,为信息科学大厦的建立清理地基,成为“﹣1 → 0”

发现信息科学的概念、原理与方法,成为“0 → ﹢1”

信息科学的未来:美西方学者言必称中国

回顾信息科学的发展,有利于把握当下、展望未来

一位不大了解“科学史”与“哲学史”的专家说:如果读了博士,那么就没有DeepSeek和转手绢机器人了。

但是,在科学史与哲学史上,凡是做出杰出贡献,建立“里程碑”的人,不仅有个人的学术积累,而且需要大学、民族文化的沉淀。

目前大学里的“科学哲学”课程基本上是物理学哲学,很少有信息学哲学的意味。

这很正常。迄今为止,做信息科学史研究的作品,不完整、不健全;甚至“剪裁”历史,编造“伪史”,把梳理历史事实作为打击对手的工具。

回顾信息科学的发展,有利于把握当下、展望未来

2025年6月5日,李宗荣作过一个讲座,题目是“实现 0→1 的突破,迎接信息科学时代”,其汇报发言1.5小时。在随后的讨论中,有的学者委婉地提出:所谓“0→1”的突破,属于夸张。

李宗荣开始反思:过去几十年是简单的“0→1”?

这里,李宗荣汇报:可能改成“0 → ﹣1 → 0 → ﹢1”,更加符合国际信息科学所走过的历程;它“从无到有”,但走偏方向;得到纠正后,进入正轨。回顾历史,有利于把握现在,走向未来。

回顾纠正广义信息论的误导,走向正道,发现信息科学的概念、原理与方法,是本次讲座的重点。

华中大哲学院舒年春老师的建议

2025年6月16日,李宗荣去华中大哲学院归还一本老外写的伦理学著作,其中引用了马克思的论述。

当李宗荣向舒年春老师汇报近期的学术活动时,他提出的建议,让李宗荣茅塞顿开。

舒老师说:应当将你(李宗荣)所联系的朋友组织起来,在你们的学术圈里交流与讨论,尽可能达成共识,然后才能用学术共同体的“信息科学范式”,引领相关的学科走上在理论上“信息化”的道路。

其实,舒老师所说的,几乎正是我们正在做的,但是他提出了信息科学共同体带领其他学科前进的历史责任。

信息科学研究者的学术良心与历史责任

华中大法学院一位教授的学术立场转变:

物质一元论 → 物质-非物质二元论 → 物质一元论→?

在大学里,哲学老师教导我们“辩证唯物主义和历史唯物主义”:物质第一性,精神第二性;物质决定精神,精神具有反作用;等等;据此理解马克思政治经济学与科学社会主义。这些观念和理论,已经深入到我们的骨髓和血液。

但是,我们在2025年6月5日的讲座中说:斯大林哲学不是马克思哲学,将辩证唯物主义和历史唯物主义写进《宪法》第二十四条是不对的,需要修改。

李宗荣送书这位教授,合作研究,发表采用“二元论”的法学论文。

信息科学研究者的学术良心与历史责任

此后的4年间,这位教授出版一部作品《信息确权的法理探析》。李宗荣非常高兴,购买4本书送给朋友。

但是,阅读之后发现:该教授的学术立场回归到“物质一元论”,坚持唯物主义,批判唯心主义。

该教授定义“信息不是意识”。实际上,意识是信息的一种,意识一定是信息。

从其参考文献里李宗荣看到,该教授思想转变的来源,《信息科学教程》。立即网购一本。

信息科学研究者的学术良心与历史责任

如果我们假定,信息是一种“非物质”的存在,宇宙的本体是“物质”和“非物质”,认同二元论的世界观和方法论,那么这位教授的学术立场的轨迹是:错误→正确→错误。为什么会这样?

这不是法学教授的责任,他进行了“大数据”的处理与分析。在逻辑上,这是一个没有建立的“信息科学学术共同体”的责任:没有提供二元论信息科学的读本!

所以,华中大舒老师明确地向我们提出了一种“历史责任”:用信息科学的范式 引领学术界中关于“信息”相关问题的理论思维。

那么,中国信息科学研究者的历史责任,尽到了吗?

本讲座试图回答这个问题。

鲁晨光老师在中国科学技术大学出版社,1983年8月出版了《广义信息论》。

顾名思义,“广义信息论”就是将香农开创的“信息论”推广到“通信工程”之外的其他信息相关领域。

这项工作是非常有意义的,应当肯定、学习和鼓励。

至于其中的概念、原理与方法,可以在学术讨论中众所纷纭,见仁见智。

也有的学者称呼“广义信息论”为“信息科学”,出版《信息科学原理》。信息科学的历史,就从此开始了。

信息科学的发展过程:“0 →﹣1 → 0 →﹢1”

在自然界,任何物质的产生,都不是“从无到有”,而是“从有到有”。馒头产生了,做成馒头的面粉就没有了。没有父母的受精卵,就没有初生婴儿和100多斤的成年人的生活故事。

在自然现象中,凡是在“过程”中产生的物质,必然在过程中消失。人类万寿无疆的追求,仅仅是希望和梦想而已。

但是,黑格尔说,理念和知识体系可以是“从无到有”的产生与发展。信息科学正是如此。

信息科学的发展过程:“0 →﹣1 → 0 →﹢1”

在2025年6月5日的讲座和讨论中,有学者举出“信息科学”相关作品的书名和相关内容,证明:不是“0→1”的突破,也不是李宗荣的“突破” 。

李宗荣反复思考,感觉到,必须探究“信息科学”的“产生”和发展,并在以下几个方面讨论:

(1)“信息科学”仅仅只是一个概念而已,如果没有相应的知识体系,那么信息科学为“0”。

(2)“信息科学”被“广义信息论”而冒名顶替,严重误导研究者,路走歪了,成为“0 → –1”。

(3)“唯物主义信息科学”本身是矛盾术语,没有建立起来;既没有阻止广义信息论误导,也没有产生实际的影响和作用。在信息科学史上可以不计。

信息科学的发展过程:“0 →﹣1 → 0 →﹢1”

(4)在批评广义信息论冒充信息科学的误导中,批评所谓的“全信息理论”和“本体论定义”,为发现信息科学概念、原理与方法,清理地基,打扫道路,成为“–1 → 0”。

(5)系统性地发现、提出与论证信息科学的概念、原理与方法,建立信息科学知识体系的框架结构、进行关于该框架的门捷列夫式“填充”,以及证明信息科学的基础理论具有在一切信息学科中的“普遍适用性”,这个时候的信息科学的发展过程就成为了“0 → 1”。

美欧建立精神科学与统一信息理论的努力没有成功,其信息科学是“0”

在美国召开的一次国际计算机科学研讨会上,决定把“计算机科学”更名为“信息科学”,因为几乎一切使用“工具”进行信息处理的都是“计算机”完成。

但是,更名没有成功。生物DNA自己的信息处理过程,与计算机没有关系。在计算机产生之前,人类处理信息仅仅依靠自己的认知、理解、推理、决策、纠错,就行了。

计算机科学仅仅是整个信息科学的一个组成部分。在1+4+3的信息科学知识结构中是工具信息学的一门学科,与通信和控制地位相同。

美欧建立精神科学与统一信息理论的努力没有成功,其信息科学是“0”

欧洲试图建立“精神科学”的努力,没有成功。

在物理学方法成功运用于化学、生物学的时候,在欧洲产生建立“精神科学”的努力,许多学者认定精神现象与自然现象具有不同的过程和规律,需要不同的方法,不同的科学。

但是,由于物理学主义的“还原论”不可阻挡,学者把精神的、神经的过程还原为生物的、化学的、物理学的过程,讨论其电流、电压、电阻,精神科学建立者的“底气”就消失了。

后来的现象学和解释学,以一种扭曲的形式坚持物质-精神的“两分法”。

美欧建立精神科学与统一信息理论的努力没有成功,其信息科学是“0”

欧洲建立统一信息理论(UTI)的努力,也没有成功。

欧洲学者Wolfgang等提出建立“统一信息理论”(UTI,Unified Theory of Information)的愿景。

刚开始拥护者不少,许多学者认为统一信息理论呼之欲出了。但是,面对给出统一“信息定义”的困难,有50%的学者认为不可能建立UTI,于是建立UTI的努力,宣告失败。

所以,Wolfgang在《理论信息学概论》序言中,认定中国学者的研究成果领先全世界,做出了杰出贡献,树立了国际信息科学的里程碑。

有中国学者错把广义信息论冒充信息科学,误导研究者,

信息科学的过程是“0 →﹣1”

我们看到,《信息科学原理》出了1-5版。64万字精简为33万字,出版《信息科学教程》。

但是作者主办、主持的“信息科学峰会”改名为“信息峰会”,“科学”被删除。

作者关于“信息科学范式转变”的大会主题报告,改为“人工智能范式转变”,“信息科学”被删除。

这等于作者宣布:他手里没有“信息科学”。

《信息科学原理》与《信息科学教程》

《信息科学原理》的第三版 《信息科学教程》第一版

国内信息科学研究者并没有承认《信息科学原理》的科学性,

甚至因此对信息科学的建立持悲观主义的态度

欧洲学者试图建立UTI的努力失败,极大地影响一批中国的信息科学研究者。他们提出系统的悲观主义言论。

信息科学“不存在”。根本就没有这个东西。

建立信息科学“不可能”。假设 它存在,也“不可能”做到,至少近10-20年是不可能的。

建立信息科学“不应当” 。信息是“间接存在”、“虚在”、“不实在”;像鬼魂一般不应当有科学。

建立了信息科学也“不算数”。因为像“信息”这样不能在时空中定位的东西就不是个东西,研究信息的所谓科学,只能是“伪科学”。

但是,在信息科学研究者之外,相关领域的学者被“严重误导”

由于国内能够找到的信息科学书籍,主要就是《信息科学导论》和《信息科学教程》,在其他领域的学者希望与信息科学结合,实施跨学科“交叉研究”的时候,他们只能进入“广义信息论”的语言环境,并不知道,那不是真正的“信息科学”。

华中大一位法理学教授,看李宗荣的《信息心理学导论》、《理论信息学概念》,合作研究,写出了建立“信息法学”的开创性论文。

但是,后来研究信息科学和信息哲学,经过4年的研究,其作品进入到“全信息”、“本体论信息”概念,认同信息是“间接存在”、是“虚在” 。

中国信息科学研究者拒绝《原理》:

因为作者把广义信息论装扮成信息科学出售:

“广义信息论 = 信息科学”

《信息科学原理》(简称《原理》)的“作者”主张:“广义信息论 = 信息科学”。

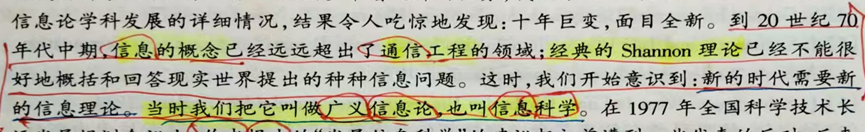

在《信息科学原理》第三版(北京邮电大学出版社,2002年)第418页上,作者说:

《信息科学原理》的“作者”主张:

“广义信息论 = 信息科学”

该作者说:“到20世纪70年代中期,信息的概念已经远远超出了通信工程的领域;经典的Shannon理论已经不能很好地概括和回答现实世界提出的种种信息问题。”

他接着说:“这时,我们开始意识到:新的时代需要新的信息理论。当时我们把它叫做广义信息论,也叫信息科学。”

那么,什么是“广义信息论”,什么是“信息科学”,它们两者“相等”吗?

信息科学研究者批评“广义信息论”以及

它冒充的“信息科学”

有中国学者把“广义信息论”冒充的“信息科学”称之为“通信论信息科学”,认为在2026年、2036年都不可能出现信息科学,甚至信息科学,它根本不存在。

还有的学者激烈地批评《原理》作者,把香农关于“消息”的计量理论推广到信息的“语义”和“效用”是错误的。

有的学者批评《原理》作者的信息的“本体论定义”完全错误;因为作者以为,“认识论”才开始需要“主体”的介入,本体论就是研究“自在信息”;他根本不懂得西方哲学三个分支的本质区别,不知道本体论是什么意思,它要干什么。

什么是“广义信息论”?

香农在《通信的数学原理》中说:“通信的基本问题就是在一个地方复现在另一个地方选定的消息,这一复现可能是准确的,也可能是近似的。这些消息通常有特定的含义;也就是说,它们会根据某一系统,与特定的物理或概念实体关联在一起。通信的语义与工程问题无关。”

因为“通信工程”无视“消息”的“含义”,它可以是纯粹的“物理”过程,当然可以使用数量化的、公式化的数学方法。

什么是“广义信息论”?

所谓“广义信息论”就是推广香农关于通信工程的数学理论,用来解决通信工程之外的信息“识别”、“组织”、“决策”、“控制”等。

如果我们无视信息的“含义”,就根本不能对信息进行识别、决策和控制。

因为,可以“数量化”、“公式化”的仅仅是信息的“载体”,而不是信息(即“含义” )本身。比如,《红楼梦》、Windows的含义等。

显然,照搬香农的“数学理论”,用来解决通信工程以外的信息问题,根本没有可能。

广义信息论的目标很好,但方法错,不能成功。

什么是“信息科学”?

“科学”是“发现”,“技术”是“发明”。

信息科学的目标是发现信息的本质、信息现象的规律,信息过程的方法,即揭示普遍适用于全部信息相关领域的概念、原理与方法。

然而,《信息科学原理》定义的信息概念是错误的,提出的信息科学“辅人律”等也适合自然科学、没有信息现象的特殊性,借用香农的数学理论作为信息科学方法则完全错误。

试图用《广义信息论原理》冒充《信息科学原理》不可能成功,也没有成功;作者自己都放弃了。

所以:“广义信息论” ≠ “信息科学”。

“广义信息论”冒充“信息科学”不成功

所谓“全信息=语法信息+语义信息+语用信息”的概念和理论是完全错误的。

《原理》作者不懂“语义学”,望文生义地以为“语用”就是“语言的用途”。

有的学者激烈地批评所谓“语法”、“语义”和“语用”必须“量化”的理论。

有的学者称,没有韦弗的论述,就没有所谓的“全信息”概念,作者有抄袭与剽窃的嫌疑。

《著作权法》第五十二条,抄袭(剽窃)

《著作权法》第五十二条,抄袭(剽窃)指未经许可使用他人作品或学术成果,且未标明出处的行为。

在司法实践中,法院通常采用“接触+实质性相似”原则判定抄袭:即被控方有机会接触原作,且两者表达方式存在实质性相似(如文字重复率超过合理范围)。

抄袭的具体表现形式如下:

(1)直接抄袭:逐字复制他人成果而不加引注。

(2)拼接式抄袭:组合多篇文献内容伪装原创。

(3)观点剽窃:未经标注使用他人独创性理论框架。

(4)数据造假:篡改或伪造研究数据。

抄袭者必须承担的法律后果

在我国的司法实践中,认定剽窃、抄袭的具体标准包括:比较作品发表的时间顺序,确定是否存在先后关系;评估作品的独创性;判断是否存在接触他人作品的客观条件;以及比较作品的主要特征,看其是否实质性相同或相似。

根据《著作权法》第五十二条的规定,剽窃他人作品的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。这一条款明确规定了剽窃行为的法律责任,为著作权人提供了法律保障。

抄袭行为直接侵犯了原作者的复制权和署名权,情节严重的还可能构成侵犯著作权罪。例如,某高校教授因抄袭他人论文被原作者起诉,最终法院判决该教授赔偿经济损失并公开道歉。

所谓提出和建立“全信息”理论,

是抄袭,是违法行为

在《原理》第三版的“‘后记’的后记”中,作者说:从《信息科学原理》问世到现在,……,第一版本的主要特色,在于提出和建立了“全信息理论”, ……,从而成为了国内外唯一的一部系统阐明信息科学基本理论的学术专著。

所谓的“全信息理论”,就是指“信息的统一 = 语法信息 + 语义信息 + 语用信息”。

在法律上,抄袭与剽窃被视为同质侵权的违法行为,且其英文表达均为plagiarize。

所谓“全信息”理论是抄袭,还抄错了

Warren Weaver认为,可以按照以下的思路对信息进行三方面的分析:

(1) 香农理论所处理的关于信息量化的技术问题;(工程技术量化,没说其他的量化!)

(2) 与意义和真理有关的语义问题;和

(3) 他称之为“有影响力”的问题,涉及信息对人类行为的影响和有效性。

对应(1)、(2)、(3),《原理》作者提出信息的“语法”、“语义”和“语用”。

作者没有懂得语言学的几个最基本概念,“语义学”、“语用学”

语义学和语用学都是语言学的重要分支。

语义学关注语言符号的固定含义,而语用学关注语言符号在特定语境中的意义。

换言之,语义学从语言结构角度出发,研究语言符号的固定含义,而语用学从语言使用者角度出发,研究语言符号在特定语境中的意义。

语义学和语用学的共同点是:两者都研究语言的意义。

《原理》作者望文生义导致根本错误

因为“语用”也是“语义”,所以“全信息=语法+语义+语用”,作者等于说:

“全信息” =“语法”+“语义1”+“语义2”。

于是,就有“全信息” =“语法”+“语义”。

由于该作者望文生义地理解:“语用=语言的用途”,错把“语用”作为语言的“效用”来使用。

这样,他的“全信息”本身,按照他自己的要求,就不是“完全”的信息,而是“残缺”的信息。作者自相矛盾。

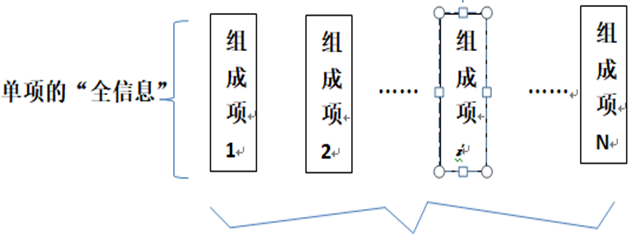

全部项的“全信息”与单项的“全信息”

假定一部书共上、中、下三卷,没有下卷,这部书就“不全”了;换言之,保存的不是“全信息”。

整部书的“不全”,不等于“上卷”和“中卷”各自的“信息”也“不全”。“全信息”概念漏洞百出。

全部项的“全信息”

有学者激烈地批评所谓“语法”、“语义”和“语用”

必须“量化”的理论

有学者对《原理》作者建立的“全信息理论”,提出了激烈的、深刻的批评。

批评者在《信息研究的中国路径:回顾与展望》中说:

第一,把信息分为“语法”、“语义”和“语用”,没有必要;

第二,称语义和语用可以“数量化”地“度量”是不可能的、错误的。

请看批评者的论述:

对于全信息理论中“量化信息”的批评

韦弗把信息划分为语法、语义、语用三类,给申农理论增添不少科学色彩,却也误导了后来的研究者。语法信息度量公式强烈诱惑人们把推广于度量所谓语义信息和语用信息,却被引入死胡同而不自觉。

语法信息所度量的是信息载体的物质特性,即符号集合的规模和符号出现的概率分布,单位是比特。

语义是非物质的东西,即使能够度量,其单位也不是比特,原则上无法用语法信息推测信息的语义,无法定量计算。一篇3千字的物理学论文,一篇3千字的应景文章,比特数几近相等,语义却无法比较,该如何度量?

可见,语义信息不是科学概念,语义很可能原则上不可计量,也不需要计量,依据语法信息去推测甚至计算信息的语义是死路一条。(苗先生原话)

对于全信息理论中“量化信息”的批评

语用信息也不是科学概念,讲信息的价值或效用有意义,但不宜称为语用信息。

更何况还有只可意会、不可言表的信息,不能归结为语用信息。信息的价值或效用更 不能类比于语法信息来度量。

同样一句话所产生的社会影响,不仅与它的用词、语法、语气 有关,还与说话者的社会地位有很大关系,无法科学的定量化。

俗话说“人微言轻”,言外之意“人巨言重”。古人已悟出信息的语用缺乏客观性,无法度量。

这样,《原理》的基础和核心,即“全信息理论”,就被抽掉了,否定了。《原理》价值几何?

没有韦弗的论述,就没有“全信息”概念,

《原理》作者涉嫌抄袭与剽窃

香农的信息理论问世以后,一直就存在着对其在通信领域之外有效性的质疑。威弗尔在回答这些质疑时认为,如果把香农理论看作一种语法形式信息计量理论的话,将来一旦把它扩大到能够包括语法、语义、语用三类信息的综合计量理论时,它就有可能变成一种通用的信息理论。

《原理》作者当然注意到了香农理论的这个缺憾,因此他沿着威弗尔的建议起步,一开始就把建立一个全信息理论(comprehensive information theory, CIT)作为一门信息科学理论的突破口。这为他提供了在信息科学研究道路上成功的方向性保障。

没有韦弗的论述,就没有“全信息”概念,《原理》作者涉嫌抄袭与剽窃

有学者说,《原理》的作者“在以韦弗的建议为基础,把香农的单一形式信息计量扩展成包含语法、语义和语用的全信息计量这一点上,在中西方信息科学研究着中还无人能超越他。”

韦弗的论述,是《原理》作者研究的“基础”和“起点”,为其提供了“方向性的保障”。

《原理》作者装着不知道:韦弗的论述是他研究的起点、基础和保障;,而称:他自己提出和建立了关于语法、语义、语用的全信息理论。

显然,没有韦弗的论述,就没有“全信息”概念,《原理》作者涉嫌抄袭与剽窃。

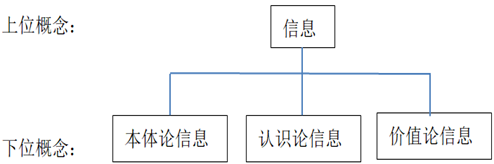

关于作者本体论、认识论“定义”的错误

《原理》的作者不知道“语用”也是“语义” ,杜撰了“语法、语义、语用” ;然后,不知道“本体论”、“认识论”、“价值论”的含义,杜撰出 “本体论信息”、“认识论信息”、“价值论信息”。

同“语用信息”一样,作者犯了“望文生义”的错误。他可能以为,考察信息的“语法”、“语义”、“语用”,在“科学”上是“全信息”了;然后,再加进在“哲学”上的“全信息”;如此,就能万无一失。

关于作者本体论、认识论“定义”的错误

有位中国哲学家说,世界是物质的运动,这种运动可以认识,这种认识很有价值;这就是哲学的本体论、认识论、价值论。

这是基于斯大林哲学思想的理解。很多人认同上面的说法。

但是,西方哲学中的本体论、认识论、价值论是对于如下三个基本问题的回答:

(1)如何区别“现象”与“实在”;(2)如何区别“意见”与“真理”;(3)如何区别“事实”与“价值”。

关于作者本体论、认识论“定义”的错误

换言之,哲学所提出、理解和回答的三个基本问题是:(1)什么是“实在”;(2)什么是“真理”;(3)什么是“价值”?

《原理》作者把“信息”一分为三:本体论的,认识论的,价值论的。那么他的“分类”的“依据”或者“标准”是什么?

还有,如果给出了“本体论信息”、“认识论信息”、“价值论信息”的“定义”,就等于给出了“信息”的“定义”了吗?

关于作者本体论、认识论“定义”的错误

概念有“属”和“种”的区分,仅仅给出“种概念”的定义,显然不等于给出了“属概念”的定义。

关于作者本体论、认识论“定义”的错误

假设我们认为:水果=苹果+香蕉+西瓜。

那么,定义了“苹果”、“香蕉”和“西瓜”,并不等于定义了“水果”。

这样,《原理》作者关于信息的本体论、认识论、价值论“定义”的错误可以归纳为:

(1)没有给出恰当的合理的“分类标准”,就开始给“种概念”下定义了;

(2)以为给种概念下了定义,就等于定义了它们的“属概念”。

放弃语法语义语用和本体认识价值的信息定义,

才有可能建立信息科学

哲学有三个主要的分支,即本体论、认识论、价值论,其间的区别在于各自的研究目标、思路和方法不同。它们的研究可以涉及宇宙间的一切自然、社会和思维的对象。

那么,关于任何研究对象,都可以、而且必须给出他(它)的本体论、认识论、价值论的定义吗?我们感觉到,在“水果”和“苹果”的种属关系中,无论给出哪一个的“本体论定义”、“认识论定义”、“价值论定义”,都近乎荒唐。

我们认为,放弃所谓语法、语义、语用,以及本体论、认识论、价值论的“全信息”定义,才有可能真正抓住信息存在的本质属性,揭示信息现象的主要规律,找出信息过程的基本方法,建立信息科学。

《原理》开创的信息科学不是通向正数1而是负数1,

误导了中国的信息科学研究

由于《原理》作者的学术地位,以及他在北京某大学曾经的行政地位,他的“语法、语义、语用”,曾经误导了已经过世的苗东升等学术大家,李宗荣也曾经认同某些观点。

在读了《语义学》著作之后,才知道“语用”的望文生义的错误。在反复阅读西方英文版哲学教材之后,才认识到关于将信息分类为“本体论”、“认识论”、“价值论”三种的荒唐。

仅仅在排除《原理》的错误导向之后,才开始了建立信息科学的正确道路。

《原理》的信息科学不是通向正数1而是负数1,

有的信息哲学家甚至通向复数2

李宗荣提出“信息实在论”,用亚里士多德的方式给予证明,批评“信息虚在论”。

之后有学者提出:“实现更加彻底的唯物主义化”,即“世界=物质+信息”,“存在=实在+虚在”;然后说“物质”存在是这样,“信息”亦然。

论证是:将信息场域映射为复平面(实部=实在实体,虚部=信息潜能),解决信息的“数学表征”。

李宗荣答:我的本科是武汉大学数学系。如果有兴趣,与你讨论“复变函数”,“抽象代数”。……。哲学家的“复数理论”,不堪一击。

《原理》作者通向负数1,信息哲学家通向负数2。

破除“广义信息论”的误导,

为信息科学大厦的建立清理地基,

成为“﹣1 → 0”

当下,我们主要讨论“信息科学”而不是“信息哲学”,关于信息哲学家的“负数2”这里忽略不计。

广义信息论概念、原理与方法,本身错误,根本不是信息科学的概念、原理与方法。

广义信息论冒充信息科学,用它的概念、原理与方法,误导信息科学研究者。

为了建立真正的信息科学,必须揭露“冒牌”的信息科学,做清理地基的工作。换言之,信息科学必须实现“﹣1 → 0”。

信息科学的发展进入到关键节点

按照“广义信息论”冒充“信息科学”出版的《信息科学原理》的思路建立和发展信息科学,已经被作者自己证明是失败的了。

在2023年8月北京信息峰会之后公布的百度专栏中“国际信息研究学会”称“以推动信息科学研究为核心目标”,但是“学术活动覆盖信息哲学、智能科学、信息经济等跨学科领域”,其中“信息科学”被删除了。

现在“信息科学”成为一种名义上的“虚在”;我们必须坚持信息实在论,建立起“实在”的信息科学。人类信息科学史进入到发展的节点。

人类科学史呼唤:挽救信息科学于危难

信息科学的目标是“发现”,而信息技术的目标是“发明”。

信息科学需要发现:(1)信息的本质;(2)信息现象独有的规律;(3)信息过程中独有的方法。

我们每一天都看到、听到了信息技术的“超越”、“突破”、“革命”,却很少有信息科学的超越、突破与革命。

为什么会这样?因为信息技术提供产品和服务,直接赚钱;而信息科学贴本,却没人吆喝。

我们呼吁:调整“价值追求”到“信息科学”。

先将信息科学的负1清零,

再实现零到1的突破

李宗荣建议,把我们过去关于“信息”、“信息科学”等的讨论和争论,画上句号。那些是一个时代的特征。如果当时不赞成“辩证唯物主义”,能够拿到项目,通过论文答辩吗?

中世纪的“死刑”都没有阻止科学的进步,现在所有“非学术”的手段和方式,更不能遏制信息科学的建立和发展。

信息科学范式的转变,可能不来自于辩论与说服。但我们期望,不要坚持信息虚在论和物质一元论,改弦易辙,接受信息实在论。

发现信息科学的概念、原理与方法,

成为“0 → ﹢1”

信息,是“非物质”的存在。

信息的本质与属性与物质的本质与属性,是相反的。信息的概念与物质的概念决然不同。

物质世界是守恒的,信息世界是不守恒的,信息和系统的信息处理能力与时俱增,而且信息的“涌现”和增长没有上限。

信息领域内的方法是“内力三角形”方法,即揭示信息和智能涌现的结构和机制。

有了信息科学的概念、原理与方法,它就被建立起来了,实现“0 → ﹢1”的突破。

信息科学自己的概念

信息 = 物质信号和符号的含义

物质是“A”,那么信息就是“非A”。物质与信息构成本体论的“二元论”。

信息包含意识和精神;意识和精神是“生命信息”,是人类的信息。

与意识和精神构成对立统一关系的是人类的神经系统。

人类精神就是人类文化,包含物质文化,行为文化,制度文化和精神文化。

精神文化就是成体系的知识:宗教,哲学,科学。

信息科学自己的“原理”

信息科学最基本的原理主要有三个:信息不守恒、信息能与时倶增、信息增长没有上限;

它们说明为什么信息世界出现“自为”、“内力驱动”、“增长”与“繁荣”。

这些原理与物质世界是相反的。物质世界的未来是“热寂”,信息世界的未来是“繁荣”。

物质世界“繁荣”的背后是信息世界的繁荣,比如生物信息,人类文化信息的繁荣,等等。

信息科学自己的“原理”

这里强调:信息世界原理与物质世界是相反的。

比如,物质靠“外力”推动;信息靠“内力”驱动;物质“守恒”,信息不守恒,可以消失也可以增长,于是有“信息爆炸”。智能也是与时俱增的;

物质世界的未来是“热寂”,信息世界的未来是“繁荣”。物质世界“繁荣”的背后是信息世界的繁荣,比如生物信息,人类文化信息的繁荣,等等。

这些信息科学的规律,不仅其他科学拿不走,而且给人家都不要。

关于信息科学自己的“方法”

信息科学的方法是信息涌现论,即从“目标-逻辑-程序”信息三角形(或内力三角形)结构“涌现”出系统的信息和智能。

为什么信息和智能出现“增长”和“繁荣”,都是由于内力三角形的运行和作用。

我们每一个人的思想都是从“零”开始增长,在物质和信息环境中生活、工作和学习,不断地涌现出新的信息和智能。

信息科学的未来:

美西方学者言必称中国

我们提出的信息科学概念、原理与方法,信息科学的知识体系的结构以及门捷列夫式的填充,在美西方没有,属于中国学者完成的“0 → ﹢1”的突破。

著作权法第二条 中国自然人的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。2025年4月4日,当李宗荣把《信息科学:概念、原理与方法》的修改版定稿并且打印,交给武汉大学出版社时,其著作权就受到法律的保护。

从此在信息科学领域终结美西方主导科学发展的历史。

如果我们能够组织起来,建立一个信息科学的“学术共同体”,经过共同的研究和讨论,那么就可能达成学术共同体共识的“学术规范”,就为人类科学史的发展做出了中国学者的突出贡献,树立了一块里程碑。

那么,如何组织起来呢?我们建群,还要讨论,并且留下我们讨论的历史记录。

信息科学的未来:

美西方学者言必称中国

为了提供研究和讨论的平台,我们建立几个群。华中大西华园信息科学读书会,信息科学交流群,华光信息论坛等。还有华光网学术展示平台。

但是,有的群友不愿意提交他自己的真实姓名。这是他的选择。不同的群主,不同的对待。

李宗荣希望听到质疑、批评的声音。同时希望与“实在”的人讨论,愿对方不是一个“虚在”。人与人交流的最低要求是相互尊重,然后才可能有相互诚实与相互信任。

华光希望学习华为,为国家争光,为着将来美西方“言必称中国”。这是价值选择。

信息科学的未来:

美西方学者言必称中国

2025年9月19—21日,我们将在武汉华中科技大学国际学术交流中心举办“信息科学研讨会”。简称2025 SIS (Symposium of Information Science at Wuhan, China)。

在2025 SIS上交流的论文,都以“自由存取”(Open Access)的方式发表,全部在华光研究院官网(http://www.hgacademy.cn/)上登载。每一篇文章给出一个独立的永久的网址,随时可查。

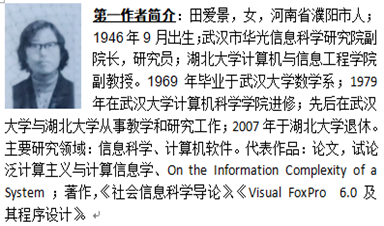

每篇文章第一作者提供照片和简历,如下图。

每篇文章第一作者提供照片和简历

每篇文章第一作者提供照片和简历

我们的会议是系列性的,即2025 SIS,然后2027 SIS,2029 SIS, 等等。

这样,我们想要建立的信息科学学术共同体,不仅开始了活动,而且留下了历史的记录。

论文的第一作者的简介不超过200字。所在单位和职称,如果愿意,可以写“华光研究院副研究员”等。我们计划华光研究院下属“基础理论”与“系统科学”两个新的研究所。感兴趣的朋友可以报名参加。经过一段时间的考核,可以发给证书。

要求在信息科学读书会、交流群、华光信息论坛上必须“实名制”,不能用蓝天白云、旭日东升等昵称。如果只是玩玩,并不当真,就请换个地方。

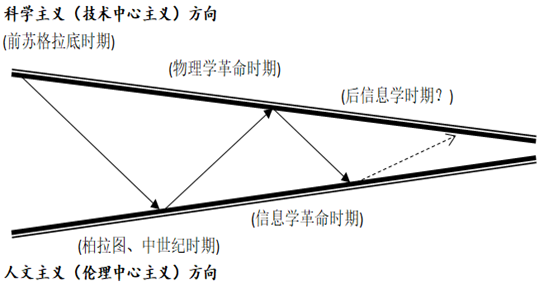

从言必称希腊,到言必称中国

李宗荣在一篇论文中画出如下的图形,说明人类文化的发展方向,左右摇摆着前进。

从言必称希腊,到言必称中国

人类文化的重心在科学与人文之间,或者说在“物质”与“信息”(精神,理念)之间摇摆着前进。

两种文化的对立本质上是两种截然不同的“实在”观念(物质的和非物质的实在)的冲突。

可以设想:“信息实在论”的中华之光在全世界星火燎原之后,如果发展与自然科学并肩而立的信息科学,推出智能科学,建立关于“信息”的哲学,推出领跑全球的信息技术和产品,就像“华为”正在做的那样,人类未来的某个时候,在美国与西方,必然有学者“言必称中国”。

信息科学的未来:美西方学者言必称中国

如果大家的价值选择是“信息科学”,那么我们共同努力,实现目标,在人类科学史、哲学史、思想史上,留下“我们来过”的记载。

俗话说:只要工夫真,铁棒磨成锈花针。

我们现在需要的是“读书”,“交流”,和“论坛”。

在我们个人留下“记载”的同时,这样一个面对面建立的“实名制”的“学术共同体”就做出了它的历史性贡献。

谢谢各位,欢迎讨论!

李宗荣的联系方式:

微信与电话:13407127575

电子邮箱:zrli@hubu.edu.cn