本院成果展示

李宗荣:讲座文稿(PPT转Word) 论信息科学的基本假设与逻辑前提 ----兼论信息科学与智能科学、系统科学、 复杂性科学等的联系

讲座文稿(PPT转Word)

论信息科学的基本假设与逻辑前提

----兼论信息科学与智能科学、系统科学、

复杂性科学等的联系

李 宗 荣

武汉市华光信息科学研究院

2025年7月3日

内容提要

1、通向科学殿堂的途径是假说-证伪,科学小路的两边是垃圾场与坟场

2、科学权威的独断论压制批评,阻难创新

3、信息科学讨论的基本假设与逻辑前提: 信息虚在论 ∙VS∙ 信息实在论

4、逻辑实证主义:逻辑实证与经验实证

5、什么是哲学,本体论、认识论和价值论

6、西方哲学一元论、二元论与斯大林哲学

7、信息科学是智能科学、系统科学、复杂性科学等的公共理论基础

8、抛弃广义信息论的自然科学世界观方法论,塑造一个信息科学的新世界

1、通向科学殿堂的途径是“假说-证伪”,科学小路的两边是垃圾场与坟场

人类知识体系主要有三个门类:宗教、哲学与科学。(依据:被“实证”的程度)

科学可以分为物质科学(自然科学)+ 信息科学。(假设:世界=物质+信息)

在一门科学内部,依据抽象的程度,可以分为:理论+技术+工程。

在信息爆炸的网络时代,知识是公开的,是“开源”的。但是,不是每一个人都可以成为知识的专家。(知识是一个逻辑整体,不是仓库)

1、通向科学殿堂的途径是“假说-证伪”,科学小路的两边是垃圾场与坟场

正如,高中的教材和知识是公开的,但是那些高考“钉子户”却很难考出好的成绩。(对于知识体系的整体把握,灵活运用是关键)

所有做学问、搞研究的人,都在做同一个事情:提出“假说”:即根据若干材料,作者“认为”(或者相信,主张)事情是 “如何如何” 。

但是,科学史家说,95%的假说,都被“证伪”了;即在通往科学殿堂的崎岖小路的两侧,就是垃圾场与坟场。

1、通向科学殿堂的途径是“假说-证伪”,科学小路的两边是垃圾场与坟场

2025年6月21-23日,重庆的刀郎演唱会,史诗级别的热闹。李宗荣最喜欢他的《罗刹海事》。这位歌手唱出了政治家、伦理学家的心声:“那马户又鸟是我们人类的根本问题。”

几乎所有人都向往“真善美”,远离“假恶丑”,但是人的本能更是追求“利益”的最大化。

“马户”不知他是“驴”,“又鸟”不知他是“鸡”,很正常。李宗荣有时也会不知道自己错了,甚至固执己见。

那么,如何更加接近“真善美”呢?答案是:“证伪”!自我反省+他人质疑批判。

质疑者两种:真心帮助+故意为难。都要欢迎。

1、通向科学殿堂的途径是“假说-证伪”,科学小路的两边是垃圾场与坟场

失败是成功之母,错误是正确他爸。

我们使用试错法(trial and error)前进,知道什么是错误,距离正确就不远了。

正如年长者必然与衰老为伍,我们每一个人都必然与错误为伍;直面“证伪”,欢迎“证伪”,这才是“自信”的表现。

压制证伪、打击证伪,只能推迟证伪。对于刀郎的打压,更加彰显他的真诚与能力。

1、通向科学殿堂的途径是“假说-证伪”,科学小路的两边是垃圾场与坟场

小的成功来自朋友的帮助,大的成功来自对手的帮助。北约东扩,把普京推上道德制高点;泽连斯基提供轰炸他自己的理由。

如果你发现,有人故意为难,存心捣乱,要首先想到:他给你创造新的更大成功机会!

对手打你的地方,一定是“痛处”。比如有人100% 抄袭李宗荣,出版他的专著;李宗荣全力以赴学法律,打官司。这比只搞心理学,好多了。即使是心理学专家,脑袋可能搬家,能不“抑郁”吗?

李宗荣发作品,有人捣乱;他反而提供诉讼证据。

2、科学权威的独断论压制批评,阻难创新

我们每一位研究者,都希望并且认定,自己的“假说”是真理,然后“捍卫”自己命题的真理性,为自己的命题进行辩护。

但是,95%假说者的命题被扔进垃圾场和坟场,证明假说者必须乐于自己命题的“证伪”。

为了增强理论具有生命力,就要求我们放弃“独断论”的研究方式,主动地接受批评。支持和鼓励“证伪”。

李宗荣主张建立“信息科学”的“学术共同体”,相互批评,相互打磨,共同探讨,积极“证伪”;这样才能抵达科学殿堂。

2、科学权威的独断论压制批评,阻难创新

我们需要告诉非信息科学领域的研究者,信息科学的“范式”是什么,如何实现由自然科学(物质科学)向信息科学“范式转变”。这是历史责任。

《广义信息论》著作的作者,鲁晨光说,中国的信息科学研究“一盘散沙”,没有聚合力。为什么这样?有成绩归领导,有问题领导也难辞其咎。

李宗荣认为关键是:科学权威的“独断论”研究路线,坚持甚至发展自然科学(物质科学)的世界观和方法论,把数量化公式化推广到信息科学;而且压制批评,阻难创新。至于科学权威的抄袭与剽窃,则不仅涉及到历史责任,而且违背学术道德。

2、科学权威的独断论压制批评,阻难创新

一部科学史,就是科学发现被抵制与获得承认的历史。

由于科学发现被抵制,使得新的科学成果在获得承认时间上被延迟,在传播空间上受限制,以及使发现者遭遇不幸。

科学的二重性使科学权威的作用具有二重性。一方面,科学权威在权威结构中处于特殊地位而表现出维持着科学共同体的范式、引领着科学发展方向等积极作用;另一方面,科学权威对科学新成果的压制和对科学人才的排挤又表现出对科学发展的消极作用。

赵万里与刘崇俊在《科学精英权威的异化》( 中国科技论坛,2009(10))中称:“科学精英既可能与真理同行,也可能与丑闻相伴。”

解恩泽教授主编的《科学蒙难集》于1998年出版。

《科学蒙难集》告诉我们:

科学蒙难的四个主要原因:第一,反动阶级的扼杀:第二,学术权威的压制:第三,错误哲学的阻碍:第四,争名夺利的诋毁。

科学权威的滥用:对科学发现的抵制。第一,科学精英嘲讽打压新发现。第二,科学精英漠视和忽略科学新成果。第三,科学精英阻止将科学发现纳入科学知识总汇。

科学权威因同行竞争的利益冲突压制科学新发现。美国罗巴德与费立格和索曼做着同样的神经性厌食症研究。为了争夺优先权,费立格利用手中的论文审阅权阻拦学术杂志发表她的科研成果,并让他的助手索曼堂而皇之地剽窃她的成果,在捏造数据后,抢先发表论文。罗巴德据理力争许久,才使剽窃真相大白于天下。

2、科学权威的独断论压制批评,阻难创新

李宗荣在上一个讲座中,批评《信息科学原理》(以下简称《原理》)作者的“抄袭”与“剽窃”,他用“广义信息论”冒充“信息科学”、欺骗与误导读者40年,他自己不研究,也不高兴别人研究信息科学。

其他人研究了信息科学;他就不让别人在他主持的国际会议上印发研究成果,竭力阻拦信息科学的发展。

有的听者批评李宗荣“不团结”,好像中国研究信息科学的学者都来背诵“全信息=语法+语义+语用”,拥护广义信息论冒充信息科学,才是“团结”。

李宗荣认为,“假说者”珍爱自己的理论,不乐意让它被证伪、进入垃圾和坟场。相反,“证伪者”必须开足马力,快速前进,远离坟场,奔向殿堂!

2、科学权威的独断论压制批评,阻难创新

2024年中国科学院、中国工程院“一院院士”共1617人。其中,“两院院士”的34人。

在网上看到:在中国科学院或中国工程院院士之外,有一个“四院院士”:发展中国家工程科技院院士、纽约科学院院士,美国国家人工智能科学院院士,国际信息研究科学院的院士。哇,真棒!4/2=2, 4/1=4!

李宗荣感觉,好像院士的级别可以是:国际,国家,省级,市级,区级。如果李宗荣在华光研究院聘请一批院士,自己也就可以成为“院士”了。在文字上,可以称“李宗荣院士”,比现在风光多了。

但是此风一涨,满大街的“院士”,如同大学扩招,毕业后送外卖。为自己吆喝,意思并不大。所以提议:不能在自己成立的研究院里当院士。

2、科学权威的独断论压制批评,阻难创新

2025年5月8日,智能系统学报推出视频,《XXX 教授:机制主义通用人工智能理论——中华文明引领的AI范式革命理论成果》(以下简称《成果》),2小时15分钟。该“四院院士”介绍 “全信息”、“全知识”、“全策略”理论。

哇,全信息的“广义信息论”,不仅可以冒充“信息科学”,还可以“推广”成为“通用人工智能理论”。

李宗荣认为:“四院院士”的《原理》和这里的《成果》一样,都主张“自然科学”的“范式”,而且走在典型的“独断论”学术路径上:拒绝批评,以错误冒充正确,以教条误导读者。

2、科学权威的独断论压制批评,阻难创新

试问:中国的信息科学研究者必须,永远地“团结”在四院院士的全信息的“广义信息论”的旗帜之下吗?

非常可惜:以抄袭剽窃的“全信息”为基础和核心的 “广义信息论”式的“信息科学”,把自然科学的世界观方法论推广到人文社会科学研究领域,到处都是“数学公式”,其实并不是信息科学。细心的读者很容易发现:居然在64万字的《原理》专著中,没有给出“信息”的定义。

所谓给信息下定义,就是揭示“信息”的“内涵”和“外延”,即揭示它的“本质”属性,并且对它的所属进行“分类”。

2、科学权威的独断论压制批评,阻难创新

作者说,全信息=语法+语义+语用。这类似于说“全苹果=果皮+果肉+果核”;这是“组成与结构”的分析,不是关于“信息”内涵的定义,也不是外延的分类。

固然,作者定义了“本体论信息”,与“认识论信息”。但是,给信息 的“下位概念”定义,不等于揭示了“上位概念”信息自身的内涵与外延。

《原理》的作者连“信息”都没有搞明白,能够说出关于信息的“原理”吗?

显然,丢掉“广义信息论”这面 “假信息科学”的旗帜,面向信息科学概念、原理与方法的方向前进,是中国信息科学研究者的当务之急。

3、信息科学讨论的基本假设与逻辑前提: 信息虚在论 ·VS· 信息实在论

任何科学概念、科学命题,包含科学的判断、推理、论证,都有它的基本假设和逻辑前提;这些,如果涉及到最基础问题,就属于哲学的范围。

比如,我们在研究“信息不是意识”这个命题,给出信息的定义和分类,讨论关于信息理论的论证等,每一个发言者都必然具有自己的某种“预设”,成为推理的“前提”:(1)世界上除了物质和物质的运动,什么都没有了;(2)世界上不仅有物质和物质的运动,还有信息和信息的演变与增长。

如果基本假设是“物质一元论” 那么其理论前进的方向和路径,与基本假设是“物质-信息”二元论,之后的前进方向和路径是不同的,甚至截然相反。

3、信息科学讨论的基本假设与逻辑前提: 信息虚在论 ·VS· 信息实在论

如果“假设”是物质一元论,以此为“前提”,那么“信息”既然不是“物质”,就必然是“不实在”、是“虚在”。物质人脑发展到“极致”,才产生语言、文字,产生信息和智能。

如果“假设”是“物质-非物质”二元论,以此为“前提”,那么“信息”是以物质为“载体”的存在,是其载体的“含义”。

任何信息,或者它就是一个信息系统,或者是某个信息系统的组成部分。任何信息系统,若没有“外力”的推动,它自己依靠“内力三角形”而自我驱动。

所以,一切科学与技术的原则性分歧,最后都可以归结为“信息虚在论”与“信息实在论”的对垒。

3、信息科学讨论的基本假设与逻辑前提: 信息虚在论 ·VS· 信息实在论

《原理》的“全信息”理论之所以错误,不仅仅因为把抄袭和剽窃而来的观点说成是他自己的“提出和建立”,而且因为他讨论问题的基本假设是“辩证唯物论”,推理的逻辑前提为“物理-数学方法是唯一正确的科学方法”。

这样,所谓的“语法”、“语义”、“语用”,就必须“数量化”,然后将全信息的数据“代入”他制定的所谓“原理”的数学“公式”。

但是,《原理》的理论经不起“逻辑实证”和“经验实证”的检验。所以他用“广义信息论”冒充“信息科学”,经历40年后走向失败,是必然的。

4、逻辑实证主义:逻辑实证与经验实证

西方哲学的逻辑实证主义要求,“真理”必须是逻辑实证或者经验实证的。比如,如果A›B,B›C,那么A›C,逻辑证实。又如,自由落体规律计算公式H=G*T*T/2,经验证实,没有例外。

但是,可能有的学者编制出一个自己认为是真实无疑的理论,然后以一种独特方式辩护自己理论:“独断论”(Dogmatism)。这就是现当代学术研究中的那种“非批判的、偏爱的甚至非理性的坚持某种意见”。

时代出题,作者答卷,读者阅卷。一个作品的价值,作者的“自评”可以作为参考,主要是由同时代学者和后人的“他评”来决定。

4、逻辑实证主义:逻辑实证与经验实证

有的信息科学研究者完全不讲“逻辑”。比如,《原理》作者曾说:智能产生的过程是:“数据→信息→知识→智能”。李宗荣与苗东升一起问他:“数据是信息吗?”他回答:“是”。其实,“知识”也是信息,他的概念体系就是一盆浆糊,没有理顺概念之间的层次关系。

更有信息科学研究者完全不讲“实证”。比如,《原理》作者说全信息=语法+语义+语用,都是必须“数量化”的。但是,老早就有人建议他:“举例说明”;把他的《原理》的语法、语义和语用,分别地“数量化”,解释作者“思维”的运行“轨迹”。他装着没有听见。

4、逻辑实证主义:逻辑实证与经验实证

“独断论”,在信息科学研究中的确有一种“非批判的、偏爱的甚至非理性的坚持某种意见”。“全信息”概念和理论是个典型。

尽管不少作者反复批评,《原理》作者在2025年5月9日2个多小时的“视频”讲座中依然坚持“三位一体”的“全信息”,还发展出“三位一体”的“全知识”和“三位一体”的“全策略”。

中国的信息科学研究一盘散沙。我们向何处去?

《原理》作者是国内外“信息研究”的领袖,是名副其实的“老大”。我们永远“团结”在老大的全信息“广义信息论”的旗帜之下吗?

5、什么是哲学,本体论、认识论和价值论

哲学的定义:哲学是制定、理解和回答 基本问题的理性尝试。

它阐述了哲学思考的一些重要内容,并帮助我们将其与其他类型的思维区分开来。

“基本”一词的意思是“基础的”,与什么是基本有关。基本问题是与“根”有关的根本性问题。它们是我们能问的最基本的问题。因此,它们往往是抽象的问题,与人类经验的广泛领域有关。

西方哲学的一些主要分支(本体论、认识论、价值论)的区分,是因其提出的基本问题有所不同。

5.1 什么是本体论问题

一个被称为本体论的哲学分支处理下面的问题和相关的问题。

一个基本问题。“什么是真正的真实?”

我假设:并不是所有看起来真实的东西都是真实的。

换言之,我通过问“什么是真正的真实?”我是在问:我们如何区分现象和实在。

它的目的之一是发展一种实在理论或真正真实的理论。(物质实在论,信息实在论)

5.2 什么是认识论问题

西方哲学中被称为认识论的分支关注:知识和真理的问题。

什么是知识,什么是真理?知识和真理的概念是我们许多思维的基础,包括我们所说的科学。(自然科学与信息科学)

认识论者寻求一种关于什么是知识以及如何将其与观点区分开来的理论。

他们寻找真理的定义,并想知道我们如何正确地区分真理和错误。

5.3 什么是价值论问题

西方哲学的第三大分支是价值论,它与价值研究以及价值与事实的区别有关。

传统上,价值论分为两个大类:美学和伦理学。

美学处理的问题如下:美是品味的问题,还是客观的问题?评判艺术作品应该用什么标准?我们能定义艺术吗?

伦理学试图决定我们应该用什么价值观和原则来判断人类行为在道德上是对是错。什么是最大的“善”?一个人应该如何生活?

应用伦理学将这些价值观和原则应用于人权、种族正义、全球化、环境伦理和动物权利等社会问题,以确定什么是应该做的道德上正确的事情。

5.4 我们特定的历史时期和文化观

哲学是理性地试图提出、理解和回答基本问题的活动。

西方哲学的三个主要分支中的每一个都涉及我们所有人都学会根据社会教导我们的标准做出的重要区分。

因此,本体论关注现象和实在之间的区分,

认识论关注知识和意见之间的区分,

以及价值论区分事实和价值。

一个重要的问题是,我们是否能够发现普遍的标准,而不仅仅是相对于我们自己的特定历史时期和我们自己的特殊文化观来进行这些区分。

关于实在、知识和价值的基本而抽象的问题,提问、理解和回答问题的具体方式因传统而异。

6、西方哲学一元论、二元论与斯大林哲学

什么是真正的实在?(主要文字来自美国教材)

你有没有想过,“我们所经历的世界是真实的还是幻觉?”你有没有被“时间和空间是什么?”这个问题所困扰?你认为能够无中生有吗?信念是由什么组成的?大自然是存在的全部,还是有某种超自然的实在?

本体论与关于什么是真正的实在的理论构建和批评有关。尽管它处理的是抽象的问题,但它的关注源于日常经历。

例如,你可能在一条路上行驶,在高速公路上看到前方有一个看起来像动物的东西;但当你走近时,你发现那实际上是一棵灌木。

这看起来是一回事,结果却是另一回事。

6.1 本体论研究的对象:物质与非物质

本体论的字面意思是“对存在的研究”。

例如,试着将以下列表中的项目分为两类,物质和非物质:

椅子 树 猫 想法

看 愤怒 石头 原子

上帝 空间 时间 你

一个麻烦是,有些东西似乎是物质和非物质的混合体。

你有一个身体,它是物质的,但你也有一个心灵,有些人会声称它是非物质的。

6.2 如何区分“物质”与“非物质”

本体论的第二个关注点,即不同种类存在的定义。例如,一些哲学家认为,物质存在可以根据以下特征与非物质存在区分开来:

• 物质的 非物质的

• 空间的 非空间的

• 公共的 私有的

• 机械的 目的论的

物质是真实的存在吗?“非物质”呢?

本体论的第三个关注点与最终真实的东西有关。一旦我们发现了似乎存在的所有种类的存在,并充分定义了每一种存在,那么这些种类中的任何一种都是真实的实在吗?

物质真的是真实的吗?如果你的回答是肯定的,你就是唯物主义的支持者。

唯物主义是一种本体论的理论,认为物质是真实的,而非物质的东西不是。。

区别唯物主义和物理科学

•注意,我们应当区别唯物主义和物理科学。

•唯物主义讨论“物质”的语境,是物质同精神/意识的对偶,讨论两者之间的区别与联系。

•物理科学的兴趣,可能不涉及到人类的精神/意识的研究。物理科学主要关心物质本身,以及物理事物的运动过程中的测量、数据分析和用公式表达事物的运动轨迹。

•然而,声称只有物理的东西才是真实的并不是科学的说法,而是形而上学的说法。这是一个关于整个现实世界的主张。

唯心主义的本体论主张

一些人可能倾向于认为,存在或实在,从根本上来说是非物质的。

这一理论的一个广泛的哲学版本被称为唯心主义。

唯心主义的本体论断言思想(广义的思想、概念和心灵)最终是真实的。

不要混淆作为本体论的理念论和作为关于理想的道德理论的理想主义。

唯物主义和唯心主义都是一元论

那些认为存在或实在本质上是一种性质的人避免了这个问题。他们被称为一元论者,他们的理论(与二元论相反)被称为一元论。

一元论认为,仅仅存在单一的实在。注意,一元论者既可以是唯物主义者,也可以是唯心主义者。这里的对比是在一元论和二元论之间,而不是在唯物主义和唯心主义之间。

一元论和二元论面临不同的挑战

一元论面临的根本性问题:

如果唯物主义需要用物质的术语来解释精神,那么唯心主义必须用精神的术语来解释物质。

二元论是关于现实既是物质的又是非物质的理论。我的身体是真实的,我所坐的椅子是真实的。我的观点和我的理论也是真实的。

然而,如果现实既是物质的又是非物质的,这两者之间有何联系?例如,我们的思想与我们的身体是如何联系在一起的?

二元论的主要问题是把物质和非物质联系起来。

本体论假设前提在影响我们的生活

现实是一个不可分割的整体,它还是由许多部分组成的,他们之间有什么关系?

本体论的假设(大部分未经检验,通常是无意识的)每天都会影响我们的生活。它们在道德辩论中也发挥着至关重要的作用。

例如,关于干细胞研究和堕胎的争论往往取决于关于灵魂存在与否以及人类本性的各种本体论思想。

在一定程度上,这取决于关于所有事物如何相关(或不相关)的本体论假设。

我们无法逃避关于真实的实在的思考。

6.3 斯大林哲学的唯物论及其“反映论”

马工程教材《马克思主义哲学史》第一版第295页称,辩证唯物主义和历史唯物主义“集中体现了斯大林的哲学思想”。

马克思逝世于1883年。没有受到哲学科班训练的德国皮革工人J. 狄慈根在1886年提出“辩证唯物主义”的词汇,与马克思毫无关系。

后来,被共产国际的“老大”斯大林在《联共(布)党史简明教程》中说是“马克思哲学”,向共产党阵营和西方哲学界介绍,造成全球性的错用和误导。

中国哲学界应当放弃斯大林哲学,回归马克思哲学,重新理解马克思政治经济学与科学社会主义。我们信息科学研究者也要拒绝斯大林哲学的误导。

斯大林哲学的唯物主义定义:物质第一性,精神第二性;唯心主义定义:精神第一性,物质第二性。

如果我们坚持唯物主义,那么世界上除了物质和物质的运动,什么都没有了。所谓的信息,不过是关于物质的“记载”和“描述”。

所以,物质是实在,信息是虚在;没有物质,就没有信息,更没有精神和意识。

有的学者主张:信息不是物质,也不是精神(或者:也不是意识);信息和精神有交集。

某些糊涂认识,跟源于没有正确、合理的基本假设和逻辑前提。

6.4 关于信息科学的信息定义与分类

信息定义:物质信号与符号的含义。

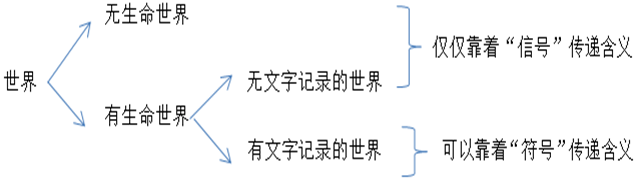

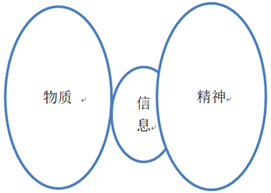

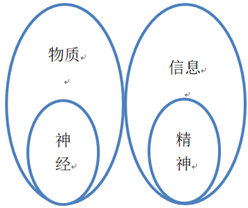

信息的分类:如果按照进化顺序,把世界分为“无生命世界”和“生命世界” ,那么宇宙万物传递信息(“ 含义”)的方式就是两种:信号+符号。如下图。

“物质”与“精神”不在同一个级别

信息是上位概念,精神是下位概念

食品的分类:主食、蔬菜、水果……

主食的分类:米饭、面条、水饺……

蔬菜的分类:白菜、包菜、空心菜……

水果的分类:苹果、香蕉、葡萄……

概念A和B组成判断的规则:或者A与B有相同位阶,或者说“种”B是“属”A;否则无意义。

比如:主食不是蔬菜,不是水果。位阶相同。

又如:水果不是蔬菜,不是苹果。后半句话是错误的,因为苹果是水果的一种。

命题“信息不是物质,也不是意识”:前半句是事实,后半句应当改为:信息包含意识,意识是信息的一种,但不是其全部。

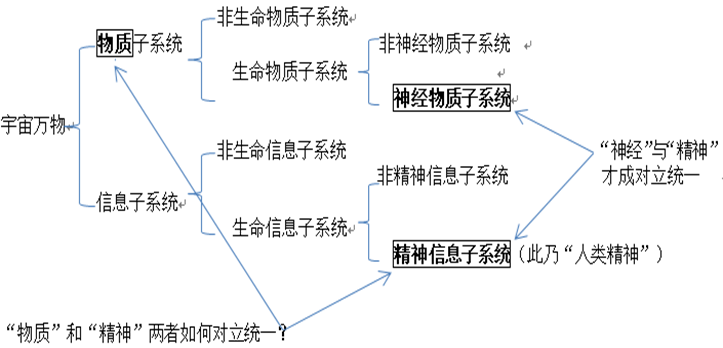

信息观比较:物质一元论与物质-信息二元论

物质一元论的信息观

物质及其附属物,即“信息”

精神不是物质,与信息交叉

物质-信息二元论的信息观

物质-信息,与神经-精神

两组“对立的统一”。

6.5 信息讨论的基本假设与逻辑前提

在学术讨论中,任何命题都有它的基本假设和逻辑前提。关于信息问题的讨论,也是如此。

上述两种“信息观”,具有不同的基本假设和逻辑前提。左边图示假设,物质一元论;右边图示,物质-信息二元论成立。

请各位思考:哪一种具有更强的表达能力和解释能力?

6.6 《原理》作者视频讲座《成果》申明: 追随斯大林哲学

2025年5月8日,2小时15分钟视频《XXX教授:机制主义通用人工智能理论——中华文明引领的AI范式革命理论成果》。

其中,作者明确表示,他追随斯大林哲学“辩证唯物论”。

唯物论就是“物质一元论”。既然一分为一,合一为一,哪里能有一分为二、合二为一的“辩证法”?

关于作者的所谓“机制主义”的通用人工智能理论等,我们将另外给予评述。

6.7 《原理》作者的“广义信息论”: 追随斯大林哲学

作者在《信息科学原理》(第三版)中称:

(1)“本体论层次的信息定义:某事物的本体论层次信息,就是该事物 运动的状态和状态变化方式的自我表述/自我显示。”

(2)“认识论层次信息定义是:主体关于事物的认识论层次信息,是指主体所感知或表述的关于该事物的运动状态及其变化方式,包括状态及其变化方式的形式、含义和效用。”

这里虽然不是在直接给“信息”本身下定义,而是在定义信息的“下位概念”,但是可以看出:广义信息论追随斯大林哲学:世界上除了物质和物质的运动,什么都没有了。。

物理学告诉我们:当物质事物不受外力作用的时候,保持静止和匀速直线运动的状态。

现在,如果研究“运动的状态和状态变化方式”的事物,显然指“物质”,而不是“信息”。

请问,我们大中小学统编教材中的语言和文字信息,有什么“运动的状态和状态变化方式”? 它们被印刷机将油墨印到纸张上之后,永远的“状态”就是“呆在”纸面,没有任何“运动”可言,更谈不上“状态变化的方式”。

所以,所谓本体论/认识论信息定义,本质上定义的是“物质”,而不是“信息”。

《原理》作者广义信息论的原理,通观整个信息过程,其中包含七个过程的原理:“获取”、“传递”、“认知”、“再生”、“思维”、“施效”、“组织”。

《原理》作者广义信息论的方法,首先,信息的语法、语义和语用的“数量化”,然后按照关于信息的七个原理的“公式化”计算,就可以得到需要的结果。

这样,作者把香农《通信的数学理论》“推广”到“通信”(即信息“传递”)之外的其他信息过程,于是构造出他的“广义信息论” 。

《原理》作者错误地追随斯大林哲学的基本假设和逻辑前提,“物质实在+信息虚在”,用自然科学(物质科学)的“数量化+公式化”的方法,处理各种信息过程,其广义信息论本身难能建立。

作者试图用“广义信息论”冒充“信息科学”,只能走向失败。尽管他的《信息科学原理》接连推出五个版本,尽管它们的确误导了若干信息科学研究者,特别是非信息科学专业的其他相关领域的学者,但是他的失败已经是事实了。

作者身为国际信息研究学会主席,中国分会主席,放弃“信息科学范式转型”的主题报告,改为“人工智能范式转型”证明:他没有底气,承认失败。

6.8 学术活动的规则与政治活动不同

在政治活动中,基本的规则是:少数服从多数,下级服从上级。

在学术活动中,基本的规则是:谬误服从真理。一个“命题”的真伪,不是靠着与会者举手表决,少数服从多数。DeepSeek就是这样做的,所以只能靠着“概率大小”判断,不可能有“创新”发生。

在学术研究中,在人类思想史上,最初,真理总是掌握在少数人,甚至个别人的手中。

当真理被多数人掌握之后,更新的真理又会产生;如此继承与发展,求真的道路不断向前。

7、信息科学是智能科学、系统科学、复杂性科学等的理论基础

小米SU7等车祸惊醒全国。国家标准局修订关于汽车电池的质量标准,不准碰撞起火的电池进入市场。同时,规定车门的设计,不能在电池停电的情况下,不能打不开车门。

国家领导人提出一个紧迫任务:开展AI的全时段教育和全社会的通识教育。

显然,AI技术教育需要智能科学支撑,而智能科学需要信息科学的理论基础。

7、信息科学是智能科学、系统科学、复杂性科学等的理论基础

在讨论“信息科学”的建立和发展的时候,必须研究其“基本假设”和“逻辑前提”。

在讨论“智能科学”、“系统科学”、“复杂性科学”的时候,也必须注意它们各自的“基本假设”和“逻辑前提”。

如果这些“科学”的基本假设和逻辑前提,能够相同,或者相近,那么它们之间的相互联系就容易讨论清楚。

7.1 信息科学与智能科学

智能,就是智慧和能力,即人的理智和智慧所展示出来的能力。它当然不是人的体力,而是人的脑力。

如果我们放弃人类中心主义,那么类人的高级动物有智能吗?机器有智能吗?植物、微生物、细菌、病毒、生命分子有智能吗?太阳、月亮有智能吗?

美国信息物理学家Stonier提出“宇宙智能谱”的概念,认为人类智能从原子、分子的智能进化而来,有一个0→1的智能的变化“频谱”。

7.1 信息科学与智能科学

显然,可以将人类“智能”视为“信息能”,即“信息”的能力。它不是“物质”的能力,它是人类神经系统作为“载体”所载荷的信息系统的能力。

即使没有“神经”的动物和植物,也有信息处理的能力。信息能力是宇宙万物的共同特性。因为,任何事物都具有“物质-信息”二重性。

在这个意义上,智能科学就是信息科学的一个分支,信息科学是智能科学的理论基础。

7.2 信息科学与系统科学

本来,物质和信息是共生的,相辅相成,但是为了“分析”,它们又可以在逻辑和抽象的意义上“一分为二”。

根据事物的主要特征,可以说:砖头是“物质”,而字典是“信息”。

为了“分析”,可以把电脑和手机分为“物质子系统”+“信息子系统”。

我们人脑可以分为:神经系统+意识系统。

有学者说,任何信息,要么它自己就是一个信息系统,比如Android;要么它是某个信息系统的元素,比如“苹果”名称是“水果”概念系统的元素。所以,信息科学与系统科学相互联系。

7.2 信息科学与系统科学

通常,事物的物质子系统和信息子系统都有特定的相互“搭配”。自然科学的物理、化学、生物,都是研究客观对象的物质子系统,研究它们的本质、规律与方法等。

相比之下,客观对象的信息子系统的研究十分欠缺。比如,耗费巨资的人类基因组计划,只是在DNA测序上做了工作,至于DNA的运行机理,自然科学无能为力。

系统科学=物质系统科学+信息系统科学。

国内外系统科学的研究急需信息科学的支援。

建议系统科学学者实现信息科学的范式转变。

7.3 信息科学与复杂性科学

任何事物的“复杂性”=“系统复杂性”=物质系统复杂性+信息系统复杂性。

计算机的硬件设计之后,可以进行必要而且充分的测试,因为它的“组元”是有限的,“组合”的层级也是有限的。

计算机的软件设计之后,很难甚至根本不可能进行充分的测试。因为,第一,它的组元可能是增长的,没有止境的APP开发就是例子。第二,在巨大程序的测试中,测试路径的级别和组合的复杂性是可能增长的,产生所谓的“组合爆炸”。

我们看到“微信”系统,OPPO操作系统,不断地更新,进步。

7.3 信息科学与复杂性科学

较大软件设计者都知道,改正某个错误,可以产生好几个新的错误,甚至大系统的总错误数目很难减少。

这样,在没有“信息科学”建立之前,想要把“复杂性科学”搞明白,就没有可能。

美国的复杂性科学热闹一阵子,就没有后戏了,十分正常。

建议复杂性科学的相关研究者,注意信息科学的建立和发展,实现信息科学的“范式转变”。

8、抛弃广义信息论的自然科学世界观方法论,塑造一个信息科学的新世界

自然科学的“法则”不能解释精神现象。这一点,德国哲学家威廉·狄尔泰于19世纪末撰写的《精神科学引论》明确指出。

该书诞生于欧洲学术界对自然科学方法论适用性的争论背景下,旨在为区别于自然科学的人文研究构建独立的方法论体系。

人类基因组计划已经生动而明确地告诉我们,仅仅靠着自然科学方法,不仅不能解决人文社会科学的研究方法的问题,连自然科学自己的问题都解决不了。

8、抛弃广义信息论的自然科学世界观方法论,塑造一个信息科学的新世界

在本质上,科学研究的方法论背后,是一个世界观的问题。如果“物质一元论”绝对正确,如果“世界上除了物质和物质的运动,什么都没有了”,那么就根本不需要探讨非自然科学的方法论。

但是,到了信息时代,人工智能的时代,全部的学者和社会成员都看到了:的确有一种“非物质”的存在。比如,李宗荣去美国,要坐飞机10多个小时,但是李宗荣的照片,手机按钮一点,马上到了美国。

信息传递,靠互联网;物质传递,靠物联网。

物质世界是守恒的,信息世界是增长的。物质运动靠外力推动,信息运动靠内力驱动。

8、抛弃广义信息论的自然科学世界观方法论,塑造一个信息科学的新世界

物质世界的发展趋势是“热寂”,信息世界的发展趋势是“繁荣”。

显然,世界是一分为二的:物质和非物质,即物质和信息。信息是“实在”‘它不是“虚在”,不是“不实在”,不是“间接的存在”。

每一个正常人,从幼儿园开始,都在同人类文化信息打交道。在学习小中大学统编教材的过程中,人们的知识和能力,与时剧增。

显然,信息实在论要把信息虚在论送进坟场。

8、抛弃广义信息论的自然科学世界观方法论,塑造一个信息科学的新世界

但是,“信息虚在论”的物质载体,可能是大学教授,博士生导师。人家几十年的“成果”,长期坚持的观点和理论,不能因为信息虚在论错误了,就全部放弃,公开承认错误。所以,“发明”新的“复数理论”,提出“虚在/实在统一模型”。

而且,他们还发出反对声音:辩证唯物主义是我们意识形态主流!

曾几何时,中国男人面临选择:“留发不留头,留头不留发”。政治站位与脑袋的去留相关了,岂止意识形态!

当然,“辩证唯物主义”观念的载体,可能是国际信息研究学会主席,及其中国分会的主席,是学术界的权威和老大,是“中国工程院”、“中国科学院”之外的“四院院士”,是他自己主持成立的“国际信息研究科学院”的“院士”,还是“院长”。又能怎样?!

8、抛弃广义信息论的自然科学世界观方法论,塑造一个信息科学的新世界

香农《通信的数学理论》认定:通信工程不考虑消息的“含义”。他的通信工程是个纯粹物理过程。

韦弗提出,进一步考虑消息的“语义”,及其“效用”。但是没有要求将其数量化。

如果顺着这个思路“前进”,研究信息现象的本质、规律和方法,就真正可以建立“信息科学”。

可惜,四院院士却“倒退”了;他把“通信技术”的“数量化”推广到语义和效用,而且归纳出所有信息过程的一整套“数学公式”,然后称,全信息的这个“广义信息论”就是“信息科学”。

到2025年5月9日,四院院士的视频演讲还在坚持“全信息”理论以及自然科学的世界观方法论。

8、抛弃广义信息论的自然科学世界观方法论,塑造一个信息科学的新世界

看到网上一篇文章的题目是《致敬香农,超越香农》。李宗荣模仿着说:“致敬四院院士,超越四院院士”。

李宗荣是“零院院士”,隔几个档次(0→1→2→4)。但是,李宗荣实话实说,四院院士需要弥补知识短板:(1)语用学;(2)本体论和认识论;(3)著作权法学,侵犯国内外学者的权利有人管的;(4)价值论、伦理学,位高权重的“科学精英”的义务和责任。

如果承认“文化基因”可以是“主体”,那么观念之间竞争的“载体”是不同学者之间的差异与矛盾。学者的100多斤,100多岁的忙碌,仅仅为历史的一瞬间。就像“地圆说”替代“地平说”,不可抗拒。为“真善美”而奋斗,才是人生的价值。

8、抛弃广义信息论的自然科学世界观方法论,塑造一个信息科学的新世界

中国科学院史忠植老师,是人工智能研究的掌门人,2025 SIS 顾问委员会副主席,李宗荣的良师益友。

“致敬史忠植老师,学习史忠植老师!”

史老师告诉李宗荣,“Mind”在科学语境中译为“心智”,在哲学语境中译为“心灵”。

史老师告诉李宗荣,“Materialism”译为“物质一元论”较好,更具有学术讨论的意味。

李宗荣主张,在信息科学的学术共同体内,需要学者们相互:(1)视对方为“目的”,而不是“工具”(借用康德的术语)。(2)摒弃相反的做法:要,抱在怀里;不要,推到崖里(农民歇后语)。

8、抛弃广义信息论的自然科学世界观方法论,塑造一个信息科学的新世界

李宗荣坚信,自然科学的世界观方法论不适用于信息现象的研究,“物质一元论”和“信息虚在论”是错误的。信息时代呼唤“信息”的科学,修正和补充“物质”的科学。

我们应当放弃“全信息”的“广义信息论”,塑造一个有别于自然科学的信息科学新世界。要在我们的手上,终结美西方主导世界科学与哲学的历史!

当然,建立一个信息科学学术共同体,打造出共识性的信息科学的科学范式,需要很多人的、较长时间的共同努力。

但是,坚冰已经打破,航道已经开通;只要有一个团队齐心协力,胜利的到来是迟早的事。

谢谢各位!欢迎讨论。

• 李宗荣的联系方式

• 手机 & 微信:13407127575;

• 电子邮箱:zrli@hubu.edu.cn.